高原蓝,高原美,山上山下磨利剑

相距500余公里的两个休整点,画面完全不“雷同”——

在某雷达站休整点,操纵录取班班长董国良带领操纵专业官兵,运用模拟训练系统展开保障训练;而指挥专业的官兵则运用仿真训练系统,进行装备使用训练。

在另一个边境雷达站休整点,数台电脑连通局域网,一场空情演练打响。操纵员、报务员、指令标记员一字排开,发现、录取、辨别、上传……

守高原的雷达兵不容易:氧气“吃不饱”,但阵地值班必须全力以赴。

“在休整点展开理论学习、模拟训练,官兵的操作技能得到锤炼。”该旅副旅长文影,坚守过3个海拔4900米以上雷达站,对高原训练模式如数家珍。

那年夏天,庄臻在海拔5134米的雷达阵地当技师。为了弄通兵器,他在阵地值班数月,加班加点研学,可记忆效果“非常一般”。换班下山一个月,他就把电路、信号流程摸得清清楚楚。

休整点是官兵突破自我的地方。“在休整点让官兵参与训练,提升能力,效果比在阵地更明显。”文影说。

由深圳某大学直招入伍的士官、某站操纵员劳家俊,就总结出一套“休整点技术提升秘籍”。

阵地值班任务重。任务来了,劳家俊和战友在方舱一守就是一天,无暇精钻细研。“值班重要,掌握过硬值班本领更重要!”他把保障难题带回休整点钻研,上阵地后,再运用到空情保障中。

“装备更新换代,休整点的训练条件和方式也推陈出新。”

老兵们还记得,刚当兵时的训练场景——清晨,操纵员每人拿个标注着“方位距离”的自制纸板,现场“口报”。

2000年之后,模拟训练系统落户雷达站,不同专业官兵,利用有限的几台电脑轮流上机,设置复杂空情,针对性开展训练……10余年来,系统版本数次升级,各站配备的电脑越来越多,训练方式不断改进。

一个微风轻拂的晚上,某休整点学习室,座无虚席,一场“雷达伪装防护知识授课”正在进行。空军预警学院教授认真传授,官兵有的专注听讲,有的快速记录,一张张年轻的脸上,浮现出对实战知识的渴望。

数百公里外,某站雷达技师何义平的讲座也“开讲了”!如何挖掘装备功能?他结合自己的学习探索,制作多媒体课件向官兵传授心得……

“休整点也是训练场。”对于甘巴拉雷达站来说,休整点的意义是“双重”的。

自2012年实现“远程异地控制”值勤模式后,休整点作为主控端,兼具值班和训练双重功能。

走进主控端指挥室,数据链地面站站长霍俊龙,正带领两名官兵核实上报空情。踏入雷达方舱,下士操纵员杨虎鹏与战友紧盯显示屏,监控飞行目标。另一旁的训练室里则是键盘声不绝,训练激战正酣。

“阵地值班人数减少,休整点应进一步明确定位、拓展功能。”去年,霍俊龙随部队走下高原,参加“红剑”演习,他的脑海中,装满了对雷达兵转型发展的时代感悟。

一首军歌,诉说了新时代高原雷达军人的幸福与自豪、使命与担当——

军旗下的我们是热爱和平的人;

军旗下的我们是建立功勋的人;

军旗下的我们用阳光擦拭着宝剑……

酣畅 雷达兵在休整点调理身体、科学训练,比武竞赛酣畅淋漓。

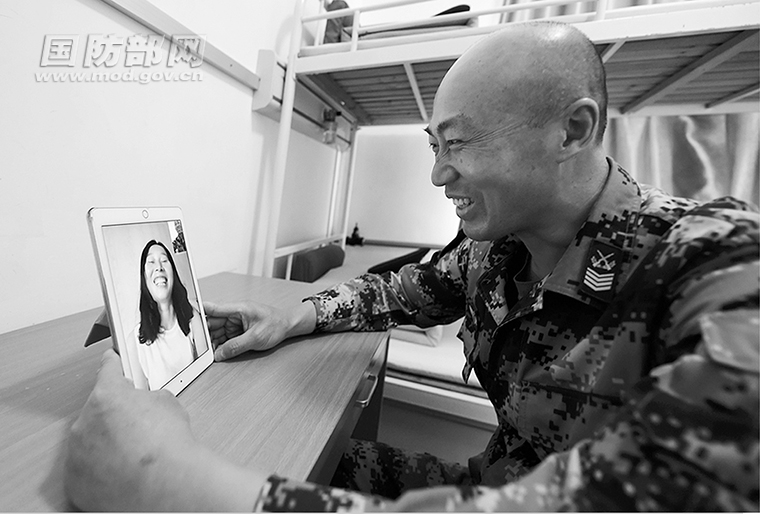

问候 雷达站老兵王胜全在宿舍与远在家乡的妻子视频通话,温暖在彼此心间传递。

收获 人生最大的快乐在于收获,官兵在休整点耕绿栽果,享受丰收喜悦。