在陕北,瓦窑堡是名堡,享有“天下堡,瓦窑堡”之誉。“堡”,既指军事设施,又指村子。瓦窑堡最初是一个瓦窑聚集的村子,后来逐渐形成一个比较热闹而有规模的集镇,并最终成为子长县的县城所在地。

秀延河水潺潺流过,秀丽山水和现代建筑交相辉映,折射出一派壮阔的特色景观。透过朴素的人情风俗和沉雄的黄土高坡,瓦窑堡的背后,珍藏着一段让人难忘的红色记忆。

一

在陕西省子长县城,一问起瓦窑堡革命旧址,就有不少当地群众热心带路。

来到瓦窑堡革命旧址纪念馆,老远就能看见毛主席的铜像。瓦窑堡会议旧址就位于纪念馆对面的下河滩田家院。

院内共有五孔砖窑,最中间的那一孔,就是瓦窑堡会议旧址。推开刻着岁月印迹的木门,走进会场,里面不大,两张八仙桌一对便是会议桌,6条长木凳和炕头就是与会人员的座椅,窑洞后堂的火炕上摆放着一张小炕桌,炕桌上摆放着几份史料和一盏煤油灯。

在这里,中国共产党发出了“停止内战,一致对外”的时代最强音;在这里,“苏维埃工农共和国及其中央政府宣告,把自己改变为苏维埃人民共和国。”从“工农共和国”,到“人民共和国”,简单的两个字的变化,却更加有力地表明,“苏维埃自己不但是代表工人农民的,而且是代表中华民族的。”从此,中国共产党运用广泛的统一战线,团结一切可团结的力量,为民族的独立与解放进行着艰苦卓绝的斗争。

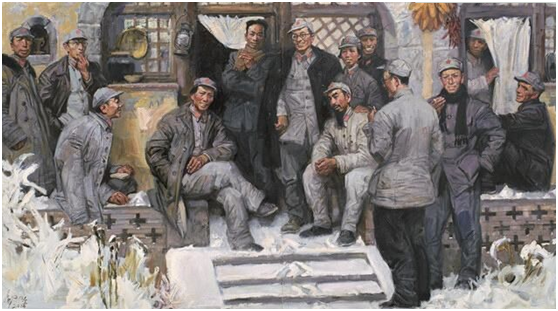

窑洞的后墙上,是一幅油画,再现当年会议的场景:毛泽东正在作报告,与会者认真聆听,仔细记录。喜悦振奋的气氛跃然纸上。

二

时光回溯,这是83年前的那个冬天。

在历经二万五千里艰难行程的中央红军,虽然在陕北这片黄土地中得到了片刻宝贵的歇脚喘气时机,但是面临的形势就像当时冬夜一样,很多人在寒冷的黑夜中,不知道何时才能迎来春日的阳光,获得新的转机。

12月17日,就在眼前的这座小院,这座土窑,这张八仙桌上,一盏油灯闪烁着宛若山丹丹般的红光。透过这红光,照亮了围坐在桌边的中共领导人的脸庞,也照亮了中国革命道路前进的方向,开启了中华民族前途命运的重大转折。

1934年10月,红军第五次“反围剿”失败,被迫战略转移,开始长征。长征是中国革命史上最为惊心动魄的一段历史。党和红军处境之险,转变之巨,牺牲之大,决策之难,都是空前的。

以毛主席为代表的中国共产党人,不断在失败中坚持探索追寻真理,在多次重大会议中作出重大战略决策。猴场会议、遵义会议、扎西会议、……一场场大大小小的会议,共产党人在否定和自我否定中,彻底纠正了“左”倾教条主义、错误思想,逐步确立和巩固了毛泽东在党中央和红军的领导地位,确立了党的实事求是、一切从实际出发的思想路线。

1935年10月,中央红军历经二万五千里的艰难行程到达陕北,与陕北红军胜利会师。初步摆脱困境的中国共产党人,站在更高的历史起点上,以富有全局性的战略眼光,考量着中国革命的未来。

在这里,在瓦窑堡,中共中央召开了政治局扩大会议,批评纠正“左”倾关门主义,制定了抗日民族统一战线的策略路线,从而使党在新的历史时期将要到来时掌握了政治上的主动权。

陕北,这块黄土地,成为了长征的落脚点,更开启了中国革命新的出发点。

三

1935年11月,当中央机关进驻瓦窑堡,数千群众欢天喜地,敲锣打鼓,他们从来没有以这样热情的方式欢迎过一支军队。因为他们知道,红军是一支为人民解放的队伍。

1927年大革命失败后,国民党对共产党人进行着疯狂而残忍地追捕和围剿,企图彻底消灭我党于一隅。

1931年,日本发动震惊中外的“九一八”事变,面对侵华日军的步步紧逼,国民党政府实行不抵抗政策,一让再让、一退再退。1935年,日本制造了“华北事变”,华北危矣!中华民族危矣!

山河破碎,生灵涂炭,中华民族到了最危险的时候!

在国内革命战争向民族革命战争转变的历史关口,继续反蒋,则民族危矣;联蒋抗日,却情理难忍。这一道选择题摆在共产党人面前,如何抉择?

瓦窑堡会议上,《中共中央关于目前政治形势与党的任务的决议》一致通过。会后,毛主席在党的活动分子会议上作了《论反对日本帝国主义的策略》的报告。

在民族大义面前,共产党人以胸怀天下的胸襟气概,发出了建立抗日民族统一战线的先声。

四

瓦窑堡会议后,为了直接实现对日作战,中共中央和西北革命军事委员会决定东征。

1936年1月17日,党中央召开政治局常委会议,讨论东征行动方针和组织分工问题,决定中央分为前委、后委:张闻天、毛泽东、彭德怀、张浩、凯丰等随主力红军行动;周恩来、秦邦宪、邓发等留在后方组成中央局,周恩来任书记,主持后方工作。

1936年1月26日,毛泽东率领中国人民红军抗日先锋军离开瓦窑堡,开始东征。东征期间,党中央积极宣传党的抗日民族政策。3月1日,毛泽东和彭德怀联名发布《中国人民红军抗日先锋军布告》,主张停止一切内战,号召爱国志士与红军联合一致抗日。

东征红军在山西受到阎锡山部队的阻拦,不得不进行反击。在山西打了几个胜仗后,为顾全大局,保存抗日力量,促进抗日民族统一战线工作的展开,红军于5月主动回师陕北。

5月5日,党中央在延川县太相寺发布了《停战议和一致抗日》的通电。通电指出:“为了保存国防实力,以便利于迅速执行抗日战争,为了坚决履行我们屡次向国人宣告停止内战一致抗日的主张,为了促进蒋介石及其部下爱国军人们的最后觉悟,故虽在山西取得了许多胜利,然仍将人民抗日先锋军撤回黄河西岸,以此行动,向南京政府、全国陆海空军、全国人民表示诚意,我们愿意在一个月内与所有一切进攻抗日红军的武装队伍实行停战议和,以达到一致抗日的目的。”

通电的发布,标志着中国共产党的“反蒋抗日”政策改为“逼蒋抗日”政策,中国人民抗日民族统一战线开始初现曙光。

走在子长县的大街上,凉风裹挟着细沙吹向面庞,此时的风,是否比83年前的风更为舒缓,我们不得而知。但站在这几口破旧的窑洞旁我们可以得出结论:瓦窑堡的风承载着这段红色记忆。在风中,记忆描绘的不仅是共产党人以民族利益为重,挽救中华民族于危难之际的理想抱负和胸襟气概;也是共产党人始终与广大人民群众同呼吸、共命运,一切依靠群众、一切为了群众的拳拳初心;更是共产党人追求真理、实事求是,敢于探索不断总结的超越精神。