第71集团军某旅创新教育形式赓续传承“两不怕”精神——

“三信一书”共育战斗精神

■解放军报记者 王振江 通讯员 董朝武 凡春龙

“军人就要有血性,就要有敢打敢拼、赴汤蹈火的劲头。即将到来的战斗,也许会很残酷,也许会有危险,但我感到热血沸腾。因为这是我们的荣耀,也是我们的使命。”4月上旬,皖北某地,第71集团军某旅装甲步兵连综合演练展开前,“王杰班”列兵黄炎烽在告别信上郑重落款,然后小心翼翼地把它装进信封。

该旅是伟大的共产主义战士王杰生前所在部队。长期以来,他们坚持用王杰以生命践行的“一不怕苦、二不怕死”精神贯注部队、培塑官兵。2017年12月13日,习主席视察该旅时,对他们开展“三信一书”这一充满浓厚战斗气息的活动给予肯定,叮嘱部队有关领导,要抓好英雄精神传承,让我党我军敢于斗争、敢于胜利的优良传统在青年官兵身上发扬光大。

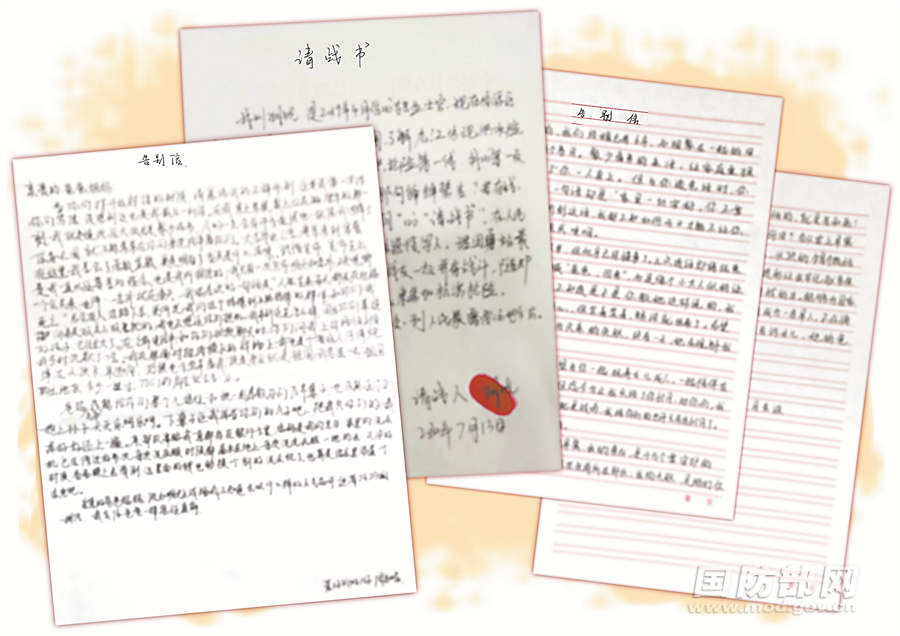

近年来,该旅官兵牢记习主席嘱托,常态化开展“三信一书”活动,组织书写告别信、嘱托信、慰问信和请战书,打通部队、家庭、社会共育战斗精神链路,推动“两不怕”精神在新时代强军征程中赓续传承、发扬光大。

在直面生死考验中砥砺血性胆魄

“爸爸、妈妈,请你们放心,要相信你们的儿子就算倒下,也一定是倒在冲锋的路上。我会把我的肩膀,化为守护祖国和人民的屏障。”“王杰班”班长黄龙在旅里组织的誓师大会上,郑重宣读自己撰写的告别信,引发官兵强烈共鸣。

“身为军人就要不断砥砺随时准备上战场、随时准备洒热血、随时准备打胜仗的血性胆魄。”该旅一位领导介绍,他们结合“学习强军思想、建功强军事业”教育实践活动,持续开展“假如明天上战场,留给亲人一封信”活动,无论旅长、政委还是普通士兵,人人撰写告别信,重在写出直面生死的决绝、备战打仗的紧迫、献身使命的追求。

记者了解到,告别信一式两份,一份由所在党支部准备寄回官兵家中,一份收入官兵个人战备枕头包。每年新兵入伍、新排长报到,该旅都要组织他们学习王杰事迹、撰写告别信,每半年或重大演训任务前组织官兵修改完善。每逢组织誓师动员、出征仪式等活动,他们都会遴选官兵代表宣读自己撰写的告别信,让大家先从思想上进入战场,锤炼舍我其谁的胆气、敢打必胜的勇气。

“亲爱的爸爸妈妈,假如明天上战场,我不知道会以什么样的方式离开,但请你们相信,我会像爸爸一样勇往直前。”2021年9月,“00后”新兵周志鹏身披大红花,走进父亲曾经战斗过的部队。这是他入营后写的第一封告别信。周志鹏告诉记者,父亲曾在“王杰班”担任副班长,始终把弘扬“两不怕”精神、当好王杰传人作为军旅必修课,服役期间多次被评为“优秀士兵”。

每撰写一次告别信,灵魂就被触动一次,备战打仗的责任感就增强一分。去年4月,该旅组织单兵连贯考核,“王杰班”新兵胡宇航在跨越反坦克壕时,腿部不慎受伤。剧烈的疼痛让他双腿颤抖,汗水湿透了迷彩服。但他在战友搀扶下艰难起身,咬牙坚持冲到终点。

如今,“不想打仗别穿军装、怕苦怕死别来部队”,已成为该旅官兵响亮的战斗口号。

在赢得理解支持中厚植家国情怀

“能够为国家和人民而战,是我的骄傲。我不后悔成为一名军人,不后悔踏上沙场。我也希望你能以我为荣,并告诉女儿,她的爸爸是一名保家卫国的英雄。”同样是告别信,政治教导员马东波的信中,写满了对妻女的思念和对打赢的渴望。结婚7年来,马东波与妻子相聚的时间,加起来只有半年多。生活的重担,几乎全压在妻子身上。

马东波清晰地记得,与妻子确定恋爱关系时,她对自己说过这样一句话:“既然选择了当兵,就要能打败一切敌人。”这是妻子对他的要求,也是他对妻子的庄严承诺。

“家是最小国,国是千万家”。家庭是人生的重要课堂,对青年官兵成长进步的影响很大。该旅注重发挥家庭对培育“两不怕”精神的推动作用,把军属对官兵的骨肉亲情和家国情怀统一起来,把关注官兵成长进步与关心国防和军队建设统一起来,有效激发了官兵建功新时代、奋进新征程的使命担当。

他们通过亲属微信群、成长分享电话等途径,倡导官兵亲属收到告别信后,围绕“收信后的感受”“临行前的嘱托”“家与国的抉择”等话题,给官兵撰写嘱托信,既唤醒亲属的家国情怀,又发挥家庭的教育功能。在此基础上,他们遴选情感真挚、教育性强、适宜公开的嘱托信汇编成册,通过强军网、微信公众号发布推送,组织官兵阅读学习、讨论交流。

官兵从一封封饱含深情的家书中,读懂了亲人的牵挂期盼,更读懂了军人的使命担当。

备战国际军事比赛期间,上士徐滕荣每天驾驶训练超过12小时,睡眠时间有时不足4小时。高强度的训练、难以突破的瓶颈,一度让他情绪低落,体重骤减十几斤。

坐了26个小时火车来队探望的妻子刘漫丽,看到丈夫瘦了一圈,不忍心影响他的训练,第二天便悄悄买了返程票。临行前,她给丈夫留下一封信:“不要被挫折磨掉自信,你专心备赛,我和孩子等着你的好消息。”

这封嘱托信及妻子的默默支持,成为徐滕荣咬牙坚持的强大动力。此后一段时间,他不断挑战自我、突破极限,最终在赛场上表现出色,荣获“最佳挖坑机组驾驶员”。

在牢记性质宗旨中扛起责任担当

“我们是你们的依靠,你们要树立保家卫国的思想,更要有立功奉献的追求。我们承诺,保障好官兵们的‘后花园’。”

提升社会对部队建设支持度、对军人职业尊崇度,对激发官兵责任感使命感、培塑“两不怕”精神意义重大。为此,该旅统一向部队驻地和官兵家乡县(区)民政部门、共建单位发函,围绕“假如明天上战场,人民会有啥重托”这一主题,广泛征集慰问信。

江苏省泰州市姜堰区民政局领导接到该旅信函后,带领工作人员来到该旅,走访慰问姜堰籍官兵,并为他们带来亲属寄语视频。

战士臧龙在视频中看到自己的父母和未婚妻,高兴地说:“地方政府帮我们解决了后顾之忧,家人让我在部队好好干,干出成绩来。我一定不辜负他们的期望,以实际行动为军旗增辉添彩!”

一封封慰问信,有效激发了官兵扎根军营、献身国防的热情,增强了大家投身强军实践的责任感使命感。

“时光流逝,纸张或许会泛黄,墨迹或许会模糊,但我们等待祖国召唤的决心永不褪色。”今年2月底,该旅举行老兵退役仪式,退役士兵代表现场宣读《一封永不过时的请战书》,“若有战、召必回”的铿锵誓言,激荡在每名官兵心头。

一封请战书,见证了退役老兵对军营的眷恋,体现了军人使命责任的延续。

2020年7月,长江流域普降大雨,该旅退役老兵胡晓始终关注受灾地区汛情。眼见水位一升再升,他按捺不住急迫的心情,向单位交了请假条,自购背囊、救生衣等物资,驱车几百公里找到老部队,申请加入抗洪抢险队伍。

请战书里,胡晓写下这样一句话:“在人民需要的时刻,我作为一名党员、一名退役军人,理应站在最前面。”

“请党组织放心,我在哪里,王杰就在哪里。将来若有战,请让我‘回家’!”年复一年,一批批退役老兵写下的请战书,已叠成厚厚一摞。

记者在王杰生前所在连队荣誉室看到,其中一个展柜里,专门摆放着退役老兵撰写的请战书。“这些请战书与连史一同延续传承,不断激励和鼓舞着新战友接力奋斗。”该连指导员戴凡博告诉记者,“三信一书”活动引导官兵正确面对战争、认识战争、思考战争,激发了大家的战斗意志。近几年,该旅官兵牢记性质宗旨、赓续红色血脉、义无反顾冲锋,带头做新时代王杰式的好战士,用实际行动不断续写英雄部队新的荣光。

供图:王浩东、刘重阳

制图:方 汉

短 评

多维联动燃旺教育炉火

■王振江

教育是什么?形象地说,就是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。每名官兵都是“一棵树”“一朵云”,都具有唤醒灵魂的力量。

近年来,第71集团军某旅紧贴时代发展、紧贴使命任务、紧贴官兵实际,以“三信一书”活动为载体,积极探索创新群众性自我教育的方法路子,打通部队、家庭、社会共育战斗精神链路,让“两不怕”精神在新时代强军征程中赓续传承、发扬光大,深化了教育质效,蹚出一条思想政治教育新路子。

习主席深刻指出:“要用信任的眼光、欣赏的眼光、发展的眼光看待基层官兵。”广大官兵既是受教育者,也是教育者。一个官兵就是一座教育宝库,发挥好主体作用才能用好、用活、用足教育资源。聂荣臻元帅曾讲,用群众的力量来教育群众自己,是最有效果的。教育工作本质上也是群众工作。教育的过程,就是官兵从受教育者变身教育参与者,进而成为教育者的过程。官兵是教育的主体力量,多让教育主体唱主角,永远是部队思想政治教育保持生机活力的源泉所在。

部队是座大熔炉,家庭是个大课堂,社会是所大学校。我们在发挥教育主体力量的同时,还应盘活部队、家庭、社会三方的教育资源,推动实现部队、家庭、社会多维联动,使教育始终与强军实践同频、与基层实际同步,真正富有真理魅力、情感力量、时代气息。