运输线上保障新风

■解放军报记者 宋子洵 通讯员 安东海

千里之外的陌生地域,第79集团军某旅运输投送科科长李岩随部队进行跨区演训。

“以往出发前,总是担心人生地不熟,保障跟不上。现在不一样了,在联勤保障体制支撑下,无论是油料保障,还是远程投送,协调都很顺畅。”跟记者聊天时,李岩脸上表情很轻松。

从汽车连连长、师军运油料科助理员,再到如今的岗位,李岩在运输投送领域摸爬滚打近20年,亲眼见证了基层一线打仗型后勤建设的发展变迁。

“铁路输送一直是部队远程投送的‘重头戏’。”李岩回忆,10多年前,自己当汽车连连长时,装备装载由于没有制式捆绑加固器材,只能使用大量铁丝捆绑加固,耗时费力。

改革调整后,李岩先是到了师里的军运油料科,随后又被调整到旅里的运输投送科。李岩说,光是科室名称的不同,就折射着自身职能使命的拓展。

为探索提升装载速度,李岩与军事代表机构、车站积极协调,依托装载站现地开展铁路输送乘行训练,还在营区设置了装卸载训练场地。链式紧固器等制式捆绑加固器材的配发使用,装备固定更加方便快捷,装载速度大大提升。

“战时固定站台易遭破坏,确保铁路输送不断线,必须依托临时站台装载。”李岩告诉记者,以前需要枕木搭设临时站台,后来有了轻型组合站台,如同“钢铁积木”一般拼接即可使用。

去年,部队与军事代表机构,展开一次互为条件应急铁路装载演练。李岩在现场指挥操作手操作遥控装置,新型野战站台车如“变形金刚”般伸开引桥、搭上站台。“一次训练,部队练装载,地方练保障,多方受益……”李岩说,党的二十大即将召开,随着陆军部队投送方式日益多样化,自己学习探索的脚步永远不能停歇。

保障兵的“专属荣耀”

■南部战区海军某大队一级军士长 汪小宝

我一直认为自己一生中最幸运的事,就是刚刚参军就来到了保障大队,成了一名导弹保障兵。

初期的导弹,技术准备过程繁琐,故障率也较高。每次演习保障,调试和准备都会用上一两个月。那时,我的专业师傅便要求我:工作严谨、技术过硬。这两句话犹如人生格言,直到今天都在激励着我。

渐渐地,我从保障新兵成长为专业负责人,从导弹擦拭“保姆”成长为导弹保障“驭手”,是导弹给了我圆梦的舞台。

12年的军旅生涯转瞬即逝,在达到转业条件的这一年,没有亲眼见过自己保障的导弹腾空,是我一直以来的遗憾。这时,时任大队长刘顶先找到我:“大队马上要接装一批新型导弹,今后保障任务会越来越多。留下来吧,这里需要你。”

我真的留了下来,大队也如期迎来了新装备的列装。面对专业书籍,看着密密麻麻的公式和线路图,我心里冒出一个字:“干”。24本笔记本、100多张导弹参数卡片……我只能下笨功夫熟悉新导弹。

从手动测试到自动测试、从单一作业保障到多条网络交叉保障、从一型到多型……大队装备更新换代,但保障导弹腾飞的信念和梦想在我心中始终如一。

强军号角响彻大江南北,海军转型建设如火如荼。“快速响应、全维参战、精确保障”的新要求,让我深深感到了前所未有过的使命感和紧迫感。

第一次执行远程机动保障任务,我第一次经历四月的寒冷,第一次在四月遇见雪。但这一切,并没有让常年驻扎在热带地区的我感到寒意,相反却是“热血沸腾”。

快速机动、进驻就打。来不及休整,前出分队第一时间归拢装备,开始高标准开设野外技术阵地。搭帐篷、抬设备、垫铁板……“轰”,宛若利剑出鞘,这一次,我亲眼看到了自己保障的导弹实射成功。

看着导弹冲上云霄,拖着绚丽的尾焰划破长空,我体悟了保障兵的“专属荣耀”。党的二十大即将召开,我将用实际行动向大会献礼。

(董 鑫整理)

强军·瞬间

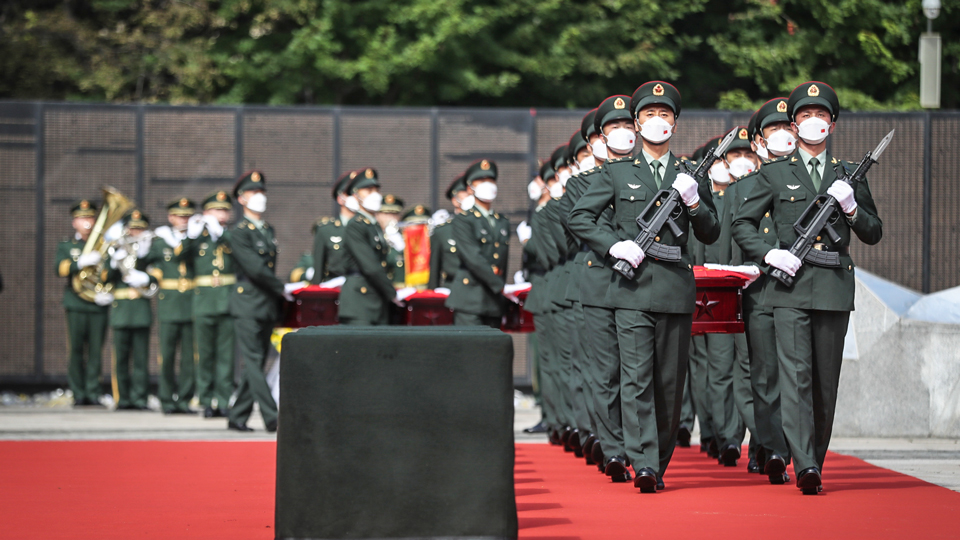

2016年9月13日,中央军委联勤保障部队成立大会在京举行,习主席向联勤保障部队授予军旗并致训词。

伴随联勤保障部队成立,联勤保障旅应运而生。新编制体制下,联勤保障旅实现了力量结构、人员编成、装备编配、要素编组的重塑与跨越。练兵场上,联勤保障旅频频亮相,迈出坚实步伐。

西宁联勤保障中心某汽车运输团在雪域高原执行运输保障任务。孟钊摄