在追求健康生活的当下,口腔健康日益受到人们关注。俗话说“耳聪目明、鼻灵齿健”,牙齿健康不仅直接影响饮食质量,更与消化系统及全身健康息息相关。近期,网络上流传“睡前刷牙是错误方法”的说法,引发众多网友对日常刷牙习惯的困惑与质疑。事实上,这种观点缺乏科学依据,正确认识刷牙的重要性与科学的刷牙习惯,才是守护口腔健康的关键。

睡前刷牙之所以重要,是因为夜间睡眠时,口腔处于相对静止状态,唾液分泌量大幅减少。唾液具有清洁口腔、缓冲酸性物质、抑制细菌生长等作用,当唾液分泌减少,口腔的自洁能力显著下降,细菌便会抓住这个“黄金时机”大量繁殖,加速对牙齿和牙周组织的破坏。如果睡前不刷牙,残留在口腔内的食物残渣就成了细菌的“美餐”,经过一夜的发酵,细菌代谢产生的酸性物质会持续攻击牙齿,大大增加患龋齿和牙周疾病的风险。

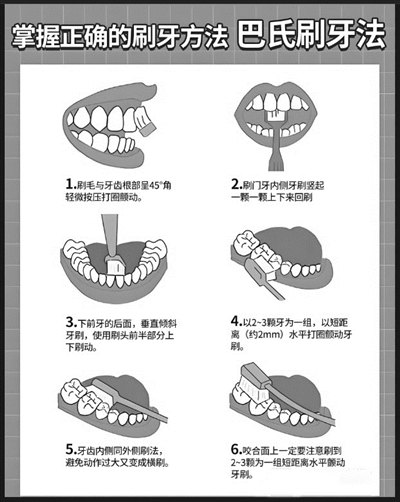

而网上流传的“睡前刷牙是错误方法”这一观点,主要依据是“刷牙会破坏牙釉质,导致牙齿敏感”“夜间刷牙后再进食会让口腔更不健康”等说法。但实际上,这些说法存在认知误区。首先,正常刷牙只要采用正确的方法,使用合适的牙刷和牙膏,并不会对牙釉质造成损伤。建议使用软毛牙刷,采用巴氏刷牙法,将牙刷与牙长轴呈45度角指向根尖方向,按牙龈—牙交界区,使刷毛一部分进入龈沟,一部分铺于龈缘上,尽可能伸入邻间隙内,用轻柔的压力使刷毛在原位进行前后方向短距离的水平颤动4—5次,每次只刷2—3颗牙,再将牙刷移至下一组牙,这样既能有效清洁牙齿,又不会损伤牙釉质。其次,虽然夜间刷牙后再次进食确实会使口腔内重新产生食物残渣和细菌,但这并不能成为否定睡前刷牙的理由。如果睡前有进食需求,在进食后再次刷牙或用清水、漱口水充分漱口,同样可以降低口腔内细菌滋生的风险。

除了睡前刷牙,科学的刷牙习惯还包括掌握正确的刷牙时间、频率和方法。刷牙时间应不少于3分钟,确保牙齿的每个面都能得到充分清洁;每天至少刷牙两次,早晨起床后和晚上睡觉前各一次,饭后漱口也是保持口腔清洁的重要辅助措施;同时,要定期更换牙刷,一般每3个月更换一次,当牙刷刷毛出现弯曲、分叉时,更应及时更换,以免影响清洁效果或损伤牙龈。

此外,维护口腔健康不能仅依靠刷牙,还应配合使用牙线、牙缝刷等辅助清洁工具。牙线能够深入牙缝,清除牙刷难以触及的食物残渣和牙菌斑,有效预防邻面龋和牙周疾病;对于牙齿排列不整齐、牙缝较大的人群,牙缝刷则能发挥更好的清洁作用。定期到口腔医院进行检查和洁牙也至关重要,通过专业的口腔检查,医生可以及时发现潜在的口腔问题,如早期龋齿、牙周炎等,并给予相应的治疗建议;洁牙能够清除牙齿表面的牙结石、牙菌斑和色素沉着,保持牙齿和牙周组织的健康。

因此,“睡前刷牙是错误方法”的说法毫无科学依据,睡前刷牙是维护口腔健康的关键环节,是预防龋齿、牙周疾病的重要措施。掌握科学的刷牙习惯,综合运用多种口腔护理方法,才能真正实现“齿健”,为全身健康奠定坚实基础。我们应摒弃错误观念,用科学的方法呵护口腔健康。

(作者系解放军总医院第七医学中心急诊医学科副主任医师)