铭记·一座城市的英烈地标

以你之名 标记幸福

■薛晶晖 王召尧 练红宁

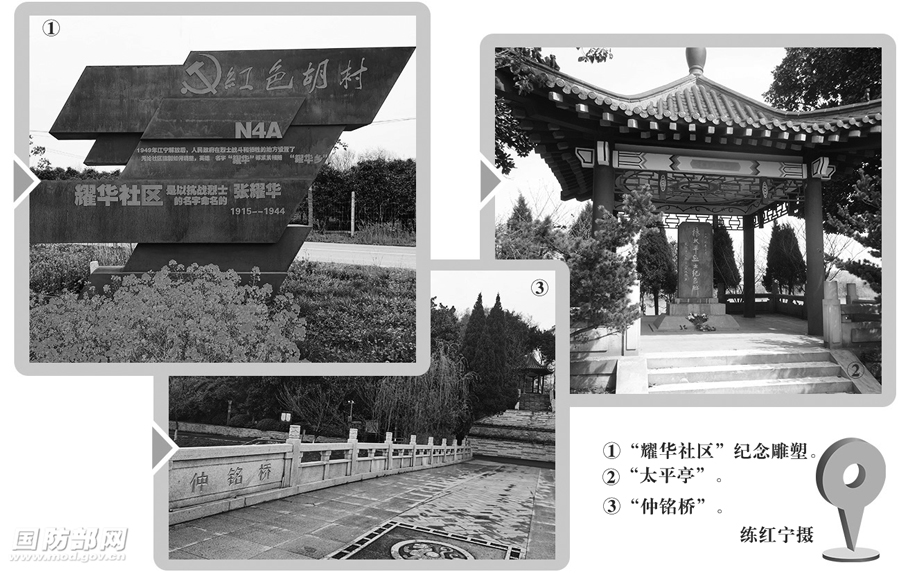

丁香路、仲铭桥、太平亭……江苏省南京市,许多地方以英烈名字命名。这些被冠以英烈之名的道路、桥梁、亭阁,无声诉说着一段段感人至深的英雄故事,在大地上镌刻一个个闪亮的精神地标。

清明将至,越来越多的南京市民、外地游客走进这些英烈地标,鞠一个躬,献一束花。慎终追远、思古怀今,让我们将目光投向其中几处英烈地标,在重温这些名字所承载的英雄故事中读懂如磐的初心,以今日之幸福告慰英灵。

“仲铭桥”头的缅怀

南京市江宁区禄口街道黄桥社区冯谭庄的西头,有一座“重民桥”。江宁区竹山文化休闲公园内,有一座“仲铭桥”。它们,都与革命烈士邓仲铭有关。

邓仲铭原名邓振询,又名邓重民,江西兴国人,1929年加入中国共产党,参加过长征。1943年夏,时任中共苏皖区委副书记、苏南行政公署副主任的邓仲铭随部队转移途中,在江宁禄口冯谭庄遭遇敌情,渡河时不幸牺牲。

“邓仲铭牺牲时仅39岁,是抗日战争期间在南京周边地区牺牲的我党级别最高的干部之一。”南京市雨花台烈士陵园办公室主任陆军介绍,几十年来,南京人民没有忘记邓仲铭,建立了多处纪念地标。1981年,当地政府在冯谭庄原高桥渡口修建拱桥,取名“重民桥”,桥头立有一块“邓仲铭烈士殉难处”纪念碑。后来,当地又在位于主城区的竹山文化休闲公园建造了一座“仲铭亭”,亭前的拱桥取名“仲铭桥”。

临近清明,人们走近碑亭桥头,表达他们的缅怀,寄托他们的哀思。

“邓仲铭烈士殉难处”纪念碑旁,从小听着邓仲铭烈士故事长大、义务看护纪念碑15年的古稀老人徐九根,一大早把纪念碑擦拭得干干净净。“就是想为烈士尽一份心。”徐九根说。

“耀华社区”的传承

南京市江宁区湖熟街道有个“耀华社区”,为纪念抗日战争中在此牺牲的烈士张耀华而命名。

社区80岁老人陶洪银说,过去这里不叫“耀华社区”。张耀华烈士牺牲后的70多年间,从“耀华乡”到“耀华大队”,再到“耀华村”和“耀华社区”,这片地域的名称随时代发展几经变迁,惟有“耀华”二字,被一直保留下来。

张耀华1938年参加新四军,后被组织派到原江宁县赤山区负责地方武装工作。他不仅在同日军斗争中表现英勇,遇到村里生病的老人或孩子时,还常常出钱替他们请医买药。

1944年4月,因叛徒告密,张耀华居住的村庄被敌人包围。主动要求断后掩护的张耀华不幸牺牲,年仅29岁。

又是一年清明时。设置英烈事迹展板、宣讲烈士故事……这几天,在“耀华社区”的张耀华烈士广场,社区群众积极参与纪念烈士活动,46岁的老兵王刚也在其中。1998年退役后,他自学维修技术,后来给自己的维修店冠名“耀华”。

“老老实实经营,实实在在做事,才不会给‘耀华’丢脸。”王刚说。

“太平亭”前的思念

时近清明,正是外出踏青的时节。近日,一场“异地安置居民回‘甲’健步行”活动在南京江北新区长芦街道六甲社区举行。参加本次活动的是此前居住在这里的几十位居民,由于城市建设规划,2013年他们集体搬迁到其他社区安置居住。

搬迁已过10年,为什么健步活动要选在老社区举行?活动组织者、六甲社区党总支负责人黄书余说:“最主要的原因,是这里有个‘太平亭’。”

1983年7月14日凌晨,滁河西岸的长芦圩坝突然决堤,洪水席卷附近的葛桥村、沿河村(2006年合并为六甲社区)一带。正在附近执行施工任务的原基建工程兵某部班长杨太平,迅速加入18名官兵组成的抢险突击队,挽救了多名群众的生命。然而,为救一名被洪水卷走的战友,用尽全力将战友托出水面的杨太平却被卷进洪流,英勇牺牲。

杨太平牺牲一周年之际,当地在沿河村建造了一座杨太平烈士纪念碑亭。“今年是杨太平烈士牺牲40周年。把健步活动的起点选在‘太平亭’,是想寄托一份哀思,向烈士表达感恩之情。”一位参加活动的社区居民说。