全家福照片中或许有遗憾,但我们精神高地上不该有空白。回家,回望,回溯……于人间烟火之中,仰望英雄的崇高和伟大。新春佳节,钧正平工作室推出系列融媒体策划《英雄全家福 | 回家》,邀您一道,共同见证4个不同的英雄“回家”的故事。

——钧正平工作室

一

照片里那位精神矍铄、一身礼服的老人,是我的爷爷。在他的身边,那位满头银发,身披洁白婚纱、脸上洋溢着幸福的老人,是我的奶奶。这张照片是他俩纪念“金婚”时特意去照相馆拍摄的。

放置这幅照片的,是他俩曾经生活了几十年的老屋。此时此刻,老屋的墙壁早已发黄,陈旧的书桌静静摆放在窗下,衣服整整齐齐地叠在柜子里,几双筷子、用了不知多少年的瓷碗,还摆在碗柜里,好像它们的主人从来不曾离开。

我爷爷李忠奎于2015年离世,奶奶则在不久前告别了我们。按照家里的规矩,他俩都下葬之后,需要给爷爷奶奶坟前立一块碑,记录他们的生平大事。出于对爷爷无限的怀念,我开始追寻他的故事。

父亲当着我的面打开了老人珍藏一生的“茶叶盒”。那里面是爷爷一生的珍藏。时光流逝,“茶叶盒”里的老物件没有因为斯人的逝去变模糊。而我则蓦然发现,这好像并不是我所熟悉的那个爷爷。

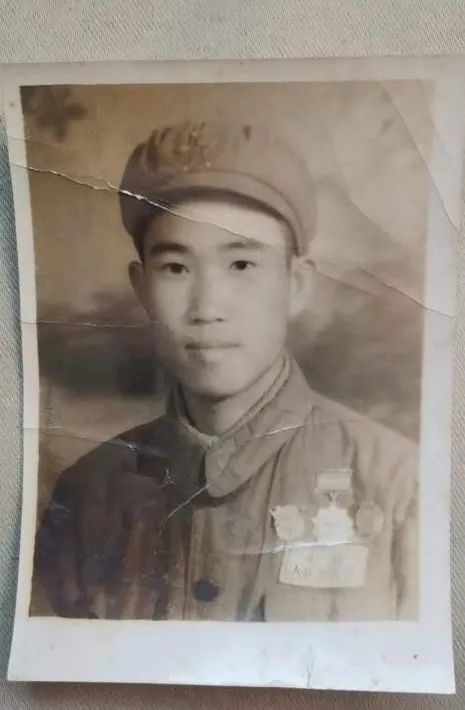

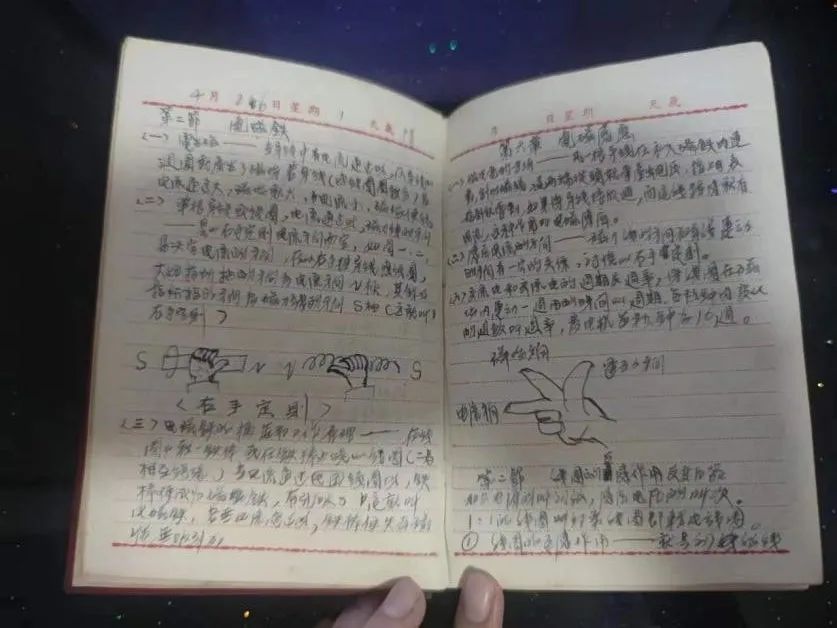

我所熟悉的爷爷,是个幽默慈爱的老者,总会骑着那台“二八自行车”送我和堂弟上学,会讲好笑的故事逗我们这些孩子开心,可照片中的他,却是个勇敢无畏、坚毅顽强的解放军战士;我所熟悉的爷爷,是个闲不下、爱折腾的老头,可笔记本中的他,却是个认真勤奋、虚心好学的知识青年;我所熟悉的爷爷,是个不争利益、甘于平凡的老人,可日记里的他却是个不忘理想、忠于职守的粮食干部。

我居然有个这样的爷爷?

二

借助他的遗物和网络上的一些资料,我慢慢拼合出了那一半,我未曾了解的他。

1934年,爷爷出生在山西临汾一个贫苦的家庭。在他还很小的时候,家乡就沦陷于日本的铁蹄之下。爷爷小时候上过日本人办的学校,要学日语,还亲眼见过穿着长靴子的日本兵闯入家里。大概是不甘心这样的屈辱,爷爷的二哥,也就是我的二爷爷参加了游击队,然而在战火烽烟中再无音讯。

这应该是他一生中最痛苦的一段回忆。

赶走日本人的是共产党的队伍,那个懵懵懂懂的少年因此认识了那面红色的旗帜和“解放”两个字的含义。

15岁那年,爷爷参加了这支名为“解放军”的军队,成为贺龙指挥下的晋绥军区警卫一团里一名个头小小的通讯兵。仅仅几个月后,年少的他便随部南下,进军大西南。在他留下的日记里,记载了四川石棉县、沐川县、雷波县、美姑县这些地名。

地图软件告诉我,沿着今天最直的高速公路,去到那几个偏远的地方都有接近两千公里的路途。我无法想象,当年那个肩膀尚稚嫩的少年新兵,是如何背着行囊在千千万万的崇山峻岭之中,在枪林弹雨之中,一步一步走过去的。

爷爷“茶叶盒”里留下的珍藏

1952年,新中国成立后的第三年,因在剿匪作战中及日常工作中表现出色,18岁的爷爷被批准加入了中国共产党。而剿匪胜利也让他的部队完成了使命。爷爷响应号召,复员回家,成为了粮食系统一名保卫干部。他兢兢业业,直至离休、离世。

已经锈迹斑斑的“茶叶盒”里,用布料包着的是他珍藏的勋章和毛主席纪念章。每一枚都被小心翼翼、完好无损地保存着。

显然,这上面所承载着的,就是爷爷一生的信仰和骄傲。

三

我发现,即便是从事新闻编辑工作好几年,我也很难用文字去描述爷爷这一代人的一生。

他4岁当“亡国奴”,6、7岁就见过鬼子汉奸杀人,11岁经历抗战胜利,15岁入伍,目睹了新中国的建立,16岁剿匪,17岁写血书报名去朝鲜,23岁退伍建设祖国……爷爷见识过、经历过无数风雨,却把一颗平常心保持一生。

我生活在安稳舒适的时代,见识过大都市的文明与繁华,本应比爷爷更有饱满的理想和热忱。但扪心自问,在功利心、躺平和精致利己主义等价值观多元时代,今天内心的坚定却远不及当年的爷爷。

我仰望着照片里的爷爷,感觉到了自己的渺小。

爷爷留下一本“和平日记”,大约是他参加解放大西南时边走边学的。本子里面,工工整整、密密麻麻写满了电工学、电话学、射击等学习笔记:苏造TAN-43式电话机的线路被他拆解的一目了然,接线盒每个按钮的颜色、形状、功能被标记整整齐齐,设计电路、使用步枪……这份笔记的认真,令我这个硕士研究生都感到惊讶。

是什么给了他努力的力量?日记的扉页上,是一只手画的和平鸽。我想,那是真正对和平的渴望、对祖国未来的期待。

四

我的爷爷李忠奎,如今已经去世九年了。

他是当年无数参加过革命战争的普通一员,但在我心中,他是当之无愧的英雄,我的英雄。

策划 / 院 浩 韩 亮

作者 / 李 彤

视频 / 秦耀达 曹 壮 王乾丞 李劲贤 洪俊卿