近期,解放军仪仗司礼大队频频亮相海外,向世界展现“中国排面”的挺拔英姿——

这一刻,我们代表中国

■周辉 邱婧 解放军报记者 高立英

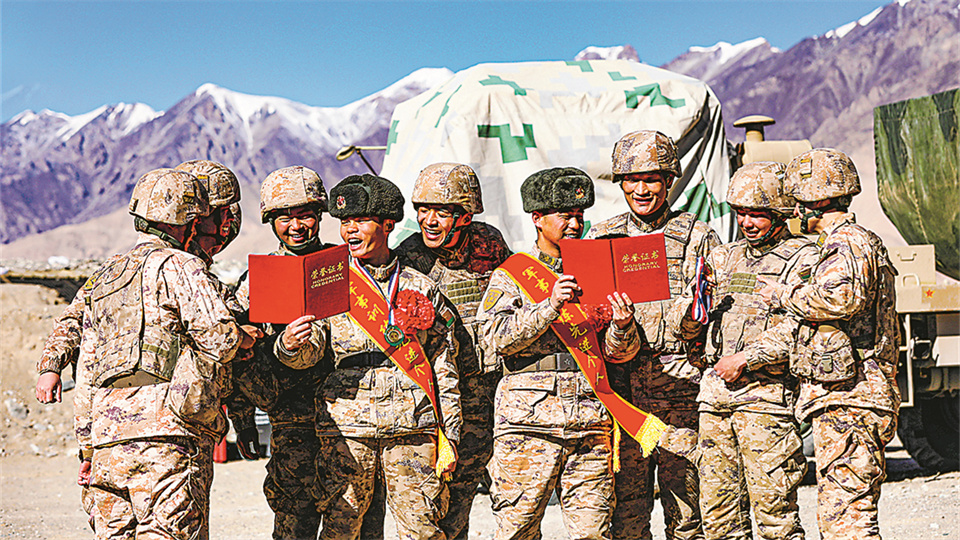

5月9日,在俄罗斯首都莫斯科,中国人民解放军仪仗司礼大队官兵在红场整齐列队,准备参加纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年阅兵式。隋晓 摄

近段时间,解放军仪仗司礼大队官兵亮相海外,高擎五星红旗的中国仪仗兵,成为异国阅兵场上耀眼的“星”——

4月30日,越南胡志明市,中国仪仗方队参加越南纪念南方解放50周年庆典活动,步履铿锵走出了大国的自信与威仪。

5月9日,俄罗斯莫斯科红场,中国仪仗方队高擎五星红旗亮相俄罗斯纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年阅兵活动,“中国排面”雄姿英发,举世瞩目。

仅仅8小时后,相隔670公里外的白俄罗斯明斯克市中心,中国仪仗方队披星戴月、震撼登场。

中国仪仗兵所到之处,豪迈的足音铿锵有力,向世界展示了中国军队文明之师的威武形象,让世界听到了中国人民维护世界和平的响亮誓言。

用整齐的步伐和嘹亮的歌声,让世界听到正义必胜的强音

当克里姆林宫的钟声,穿过莫斯科清晨的薄雾,红场石板路上的霜花尚未消融。5月9日,一场跨越80年的致敬在这里上演。

中国仪仗队正步走过红场,整齐的步伐声与激昂的军乐声合二为一。在这样一个特殊的纪念日,仪仗队员张笑濛和战友们踢出的每一步,仿佛都踏着历史的回响。

从北京出发赴俄罗斯执行任务时,张笑濛特意将太爷爷的一张军装照片带在身上。

万里之外的中国,在电视上看到儿子和战友们护卫着五星红旗出场,张笑濛的父亲激动地说:“笑濛的太爷爷、太姥爷都是抗战老兵。他能作为中国军人代表,在世界舞台上扬我国威、壮我军威,我们感到无比自豪。”

“走出国门,我就是中国!”10年前,徐泽东作为一名列兵,首次参加红场阅兵,紧张得直冒汗。10年后,当他和战友们再次踏上红场,眼神中闪烁着坚定自信的光芒。

中国仪仗兵的强大气场,具象化在擎旗手稳如雕塑的臂弯里、在指挥官下达口令时干脆响亮的声浪中、在每名队员敬礼时微微颤动的肩章上。

这支队伍里,有17名仪仗队员的祖父、曾祖父是参战老兵。他们身上的气质来自血脉的传承:那是抗战时期,八路军用小米步枪打败坦克大炮的顽强;那是抗美援朝战场上,志愿军在冰天雪地中冻成冰雕仍保持射击姿势的无畏;那是抗洪抢险、抗击疫情时,解放军官兵用身体筑成生命之堤的担当……

当00后仪仗兵李明在日记中写下“正步丈量的是祖国尊严”时,这些刻在民族记忆里的精神烙印,在新时代仪仗队员身上完成了穿越时空的传承。

一言一行代表国家尊严,一举一动承载人民厚望。在外执行任务期间,仪仗队员们深入协同阅兵演练、高唱中俄革命歌曲、交流传统文化艺术,持续引发热烈反响。

人们不禁会问:执行任务的中国仪仗兵,是如何选拔训练出来的?

如果说,挑选仪仗兵是“万里挑一”,那么确定出国参阅队员更是“优中选优”。这次出国的队员都有执行重大仪仗司礼任务的丰富经验,政治素质过硬、专业技能拔尖。

场上展形象,场下育精神。为完成好这次任务,该大队组织队员们系统学习有关历史,排练《中国军魂》《当祖国召唤的时候》等歌曲,观看《百团大战》等电影,并邀请抗战老兵来队授课,引导队员们感悟伟大抗战精神,以强烈的使命担当投身训练任务。

“接过革命先辈的钢枪,彰显中国军人的风采,这是仪仗兵的光荣职责!”从教育课堂返回训练场,队员们自我加压,决心用最高的标准致敬先烈。

任务之余,队员们参观了俄罗斯爱国者公园、记忆之路博物馆等场所,进一步加深了对历史的了解。

为弘扬伟大抗战精神,在俄罗斯训练期间,队员们高唱诞生于抗日战争时期的经典歌曲《游击队之歌》,高喊“正义必胜、和平必胜、人民必胜”的口号。

这歌声,是对艰苦卓绝伟大胜利的铭记;这喝彩,是两国人民对和平的共同追求和向往;这泪花,彰显了超越肤色和语言的情谊以及携手未来的决心。

军人的真正力量,是对和平的坚定守护。一名俄罗斯观众说:“中国军人用整齐的步伐和嘹亮的歌声,让世界听到正义必胜的强音。”

展示的不仅是形象,更是中国军人“止戈为武”的理念

初夏的越南胡志明市闷热潮湿,正午时分,烈日炙烤着大地,蒸腾起阵阵热气。

越南纪念南方解放50周年庆典活动现场,当《钢铁洪流进行曲》响彻云霄的那一刻,街头的气氛瞬间被点燃。

中国仪仗队迈着整齐划一的步伐出场,每一个动作都像是经过精密计算一样。

突然,一滴汗流进擎旗手杨天天的眼睛里。为了避免身体起伏造成旗帜摇摆,他咬紧牙关,小心翼翼地控制呼吸力度,继续前进……

当指挥员下达“立定”口令后,杨天天不经意间瞥见刚刚走过的这段路:军靴砸地扬起的阵阵尘沙,在空气中弥漫开来,他和战友们洒下的斑驳汗迹,在地面上格外显眼。

4月30日那天,自己究竟是怎么走过阅兵场的,杨天天很难用言语形容。但他清楚记得,方队离场时,满头白发的华侨步履蹒跚地追赶着队伍,路边的华人高唱国歌,一位母亲抱着孩子奋力挥舞着中国国旗……

路边的越南民众争相和中国军人合影留念。一名越南女大学生激动地说,中国军人每个动作都充满力量,让人移不开眼睛。越南民众热情洋溢的反应,印证了中国军人独特的魅力。

身板依然坚挺如钢,心中早已泛起波澜。什么是民族自豪?什么是大国仪仗?什么是家国情怀?杨天天在那一瞬间感悟到了。

杨天天和战友们的军靴,激起的不仅是灰尘,更是文明互鉴的涟漪。

“大国有威仪,和平有底气。”近年来,该大队出国执行任务多达40余次,足迹遍布墨西哥、意大利、俄罗斯、白俄罗斯、委内瑞拉、哈萨克斯坦等20多个国家。

一茬茬仪仗兵伴着大国外交的蓬勃发展,走出国门、见证历史。他们所到之处,都受到当地民众的热情欢迎和热烈响应。该大队一名领导说:“我们展示的不仅是形象,更是中国军人‘止戈为武’的理念。”

仪仗的魅力,在于将“止戈为武”的传统智慧转化为可见可感的肢体语言。一流标准是仪仗司礼的天然属性,更是仪仗兵的价值追求。

不同于以往,近期的系列赴外任务,亮相频次高、训练时间短、抽组人员多。为此,他们兵分三路开展针对性训练,从单兵动作到排面协同,再到方队合练,保证逐人逐排和整个方队达到最佳水平。

奔赴莫斯科前夕,由于时间紧、任务重,训练量陡增,下士范子骏的脚后跟,又磨出了好几个水泡。训练间隙,他想拿针挑破,可水泡长在茧子里,老茧太厚,怎么也挑不破。

抵达莫斯科后,针对时差温差影响、雨雪大风恶劣天气和红场凹凸不平的场地,队员丁聪聪和战友们多次进行适应性训练,由原来每分钟112步调整至120步,依旧保持帽线、下颌线、枪线、手线、脚尖线、步幅线“六线合一”的高标准。

台上一分钟,台下十年功。脱掉马靴,每名队员的脚底都是老茧叠老茧。班长梁佳豪说:“只有这样的脚,才能牢牢抓住大地,走出最雄壮的步伐!”

眼神里有千军万马,掌心却是对和平最温柔的守护

当中国仪仗队以每分钟120步的精准步幅,经过红场上观礼人群身旁时,最外侧的仪仗队员梁浩突然下意识左手一抬,手掌稳稳罩住枪口。

中国仪仗方队演练时这个不足两秒的动作,被眼尖的网友做成小视频转发,配文写着:中国军人的肌肉记忆——枪口永远朝外,温柔永远向内。

手中有枪,他们托举着保卫世界和平的坚强誓言;枪口半握,是钢铁纪律下对人民温柔的守护。

“我们手里拿的是枪,但我们心中装的是人,一切行动都以保护人民为最高准则!”仪仗队员意外“走红”的背后,是中国军人大爱的本能反应,是人民子弟兵爱人民的朴实情感。

“出国执行任务既是形象的展示,也是友谊的深化。”这一点,队员们感同身受。每次他们彩排时,都会有国外的观众、游客等主动上前,要求合影。对此,队员们从不拒绝,总是保持着威仪姿态和微笑脸庞。

俄罗斯红场阅兵彩排,当中国仪仗队员纹丝不动站立4小时,一名俄罗斯女兵拍下视频上传到国际社交媒体上并配文:“这是用意志浇筑的长城。”

正如网友所说:“他们的眼神里有千军万马,掌心却是对和平最温柔的守护。”

与外宾接触,仪仗队员们的原则是:以礼相待、不卑不亢。平时,仪仗司礼大队把礼仪训练列为“必修课”。出国执行任务前,队员们重点学习不同国家文化和生活习惯下的礼节礼仪禁忌,深入了解阅兵举办国和受邀嘉宾国的风土人情,学习掌握日常用语和交流沟通技巧,为积极主动传递友好打下基础。

分队长刘超说,为了练好俄语,队员们在往返大巴车上相互纠正发音。当中国军人踏着铿锵正步,在红场用俄语喊响“中俄友谊万岁,世界和平万岁”的口号时,现场的喝彩声和掌声持续了数分钟。现场一名俄罗斯老兵热泪盈眶:“他们不仅记住了那段历史,更用行动告诉世界——中国军人懂爱。”

这是中国仪仗兵给世界的回答:真正的力量不是征服的号角,而是共鸣的和弦;不是强势的输出,而是文明的抵达。

走下红场,队员范子骏脱下礼服、换上川剧变脸戏服。他用奇妙的“东方魔法”,赢得各国军人的掌声。

谢幕时,范子骏深刻体会到了中国传统艺术跨越国界的魅力。“这不仅是一场表演,更是一次文化的交融。”他说。

为更好展现中华文化魅力,官兵们还精心准备了武术、皮影戏等传统艺术表演项目,并与越南、缅甸、老挝等国受阅官兵进行了深入的文化交流。

新一代中国军人,正在全球舞台上展现出更加自信的形象。国际友人的热烈反应,成为中国文化感召力的生动注脚。

阅兵场上,中国仪仗队是“硬核担当”;场外,他们则成为国际友人主动打卡的“顶流”。身着不同国家军装的士兵们,靠近中国仪仗队员,掏出手机热情自拍。

第二次赴俄参阅的护旗兵崔航腾说,正式任务刚结束,一名哈萨克斯坦士兵就把自己的臂章作为礼物送给中国军人。别看只是一枚臂章,礼轻情意重,象征着团结友好互信。

崔航腾回赠了一枚精致的中国结:“这枚中国结是我用一根完整丝线编织的,希望我们的友谊,可以连绵不绝,源远流长。”

在中国传统文化中,“结”象征力量、和谐,维系温暖的人际关系。亲手制作的中国结凝结着友谊,传递着中国军人真切的祝福。

友谊,在平等交流中得到升华;互信,在真诚互动中获得深化。此刻,我们比任何时候都更加确信:真正的大国军队,不仅在于装备的精良,更在于精神的力量;真正的国际友谊,不仅在于言辞的表白,更在于行动的共鸣。

一枚臂章、一枚中国结,背后蕴含的是志同道合的追求——同护和平,共促发展!

“歌唱我们亲爱的祖国”

■解放军报记者 高立英

寒风掠过夜幕下的莫斯科红场,却挡不住广场周边涌动的热流。

一群中国留学生在寒风中裹紧羽绒服。他们已经在此翘首等候许久,有人举着手机调试角度,有人一边跺脚一边搓手取暖。

一名路过的俄罗斯人好奇地问:“你们在等谁?”一名戴眼镜的男生眼里闪着光:“等我们中国的仪仗队!”

几个小时后,纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年阅兵活动彩排开始。当中国仪仗方队军靴踏地的声音刺破夜空,当五星红旗飘扬在异国街头,留学生们的脊梁瞬间挺直。

中国留学生胡可心说:“那一刻,当他们的军靴踏地时,每一下都像踏在我们的心跳上。”

“五星红旗迎风飘扬,胜利歌声多么响亮。”《歌唱祖国》的旋律在红场响起,仪仗队员与现场观众的歌声交织成河。

留学生们拍下这样一幕:一名女生吹响长笛伴奏,坐着轮椅的老兵在唱,抱着孩子的母亲也在唱……

铿锵的歌声,在现场回荡。“歌唱我们亲爱的祖国,从今走向繁荣富强……”唱到这句时,一名留学生的手机镜头突然定格——

中国仪仗队严整的方阵里,一名队员表情肃穆,泪水顺着脸颊无声滑落。

“男儿落泪不丢人。”回忆起当时的场景,队员郭兴中略显腼腆地说,与海外同胞共唱《歌唱祖国》时,民族自豪感油然而生,泪水忍不住流了下来。

郭兴中和战友们泪洒戎装的视频,持续在网上刷屏。铁骨柔情的中国仪仗兵,让世界看到中国军人的多元魅力。

那一刻,没有刻意的煽情,只有质朴的情感共鸣:这群平均年龄只有20岁的仪仗队员们,为祖国荣誉而拼尽全力;这群年轻的留学生们,为祖国的强大而骄傲自豪。

当“中国排面”亮相世界舞台,当留学生唱出的《歌唱祖国》响彻红场,两种同样精彩的青春,在异国的天空下同频共振。

从仪仗队员的无声泪水到留学生的深情告白,这场青春的双向奔赴,让“家国情怀”不再是个抽象的词汇,而是具体的温度、共同的心跳、无声的默契。

此刻,我们突然明白,这群年轻人为什么坚守在异国街头翘首以待,只为看一眼走正步的中国军人。

当留学生们发自内心地为中国仪仗兵点赞时,他们也在定位自己的“人生坐标”。他们更在思考,个人成长如何与国家的命运同频共振。

方队中,护旗兵崔航腾护卫着五星红旗,正步踏上红场。围观的人群中,也有一抹鲜艳的国旗红。

原来,是留学生三兄弟搭起了“人梯”,高擎起一面从中国带到莫斯科的五星红旗。此时此刻,他们身穿戎装的大哥正守卫在祖国的西北边防。

异国他乡那抹中国红,为何让人热血奔涌?

“国旗就是信仰,是无数中华儿女的梦想和希望。”崔航腾深情地说,“国旗凝聚起14亿人的心跳。高高飘扬的国旗,是最温暖的力量。”

抵达俄罗斯后,仪仗队员李达川水土不服导致腹泻。为了不影响整个方队的训练进度,他坚持高标准完成每一个动作。

当中国仪仗方队用刀切般的排面在异国土地上擦亮“中国名片”,李达川或许没有想到,自己和战友们竟成了留学生的“精神氮泵”。

“中国排面精彩亮相”等10多个相关话题冲上热搜,点赞众多。那天凌晨,留学的博士李萌,正在白俄罗斯某实验室里奋战。这时,他突然收到同学转发来的中国仪仗队训练视频。

看到这群穿军装的同龄人代表祖国在寒风里踢正步,他顿时精神振奋:“只想好好学习,写好论文,用自己的本领报效祖国。”

白俄罗斯阅兵彩排,突逢大雨。但中国仪仗兵入场时依然铿锵整齐。任务结束,仪仗队员们乘车离开,大巴缓缓启动。忽然有送行的中国留学生发现,车窗玻璃的雾气上写着几行字:“雨下大了,注意安全,快回家。”

从莫斯科回国前,隔着车窗玻璃,一名仪仗队员向送行的同胞“比心”,刚毅的脸上绽开一抹温和的笑意。

随即,车窗上出现一张手写寄语:“祖国永远是你们的家,我们永远是你们坚强的后盾。”

扫描二维码,观看“中国排面”背后的精彩故事