《论持久战》照亮抗战征程

■张 薇 杨 涓

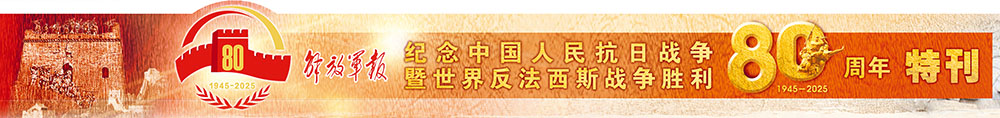

1938年5月,毛泽东同志在抗日军政大学作“论持久战”的报告。

1938年5月,日军铁蹄在广袤的中华大地肆意践踏,“亡国论”如乌云压城,“速胜论”似波涛翻涌。民族危亡之际,毛泽东同志在延安的一孔窑洞中,借着油灯的微光奋笔写下《论持久战》,擎起了一支熊熊燃烧、照亮中国人民抗战征程的火炬。

当年5月26日至6月3日,毛泽东在延安抗日战争研究会上围绕中国抗日战争战略方针问题,以“论持久战”为题作了长篇讲演。1个多月后,成文5万余字发表。他依据马克思主义辩证唯物论、历史唯物论基本原理,结合中国抗战实际,深刻指出:“中日战争不是任何别的战争,乃是半殖民地半封建的中国和帝国主义的日本之间在二十世纪三十年代进行的一个决死的战争。”对于战争的结局,他给出坚定的回答——“抗日战争是持久战,最后胜利是中国的”。毛泽东以极具前瞻性的战略眼光,科学预见了抗战战略防御、战略相持、战略反攻三个阶段,并分别提出具体作战方针:“在第一和第二阶段即敌之进攻和保守阶段中,应该是战略防御中的战役和战斗的进攻战,战略持久中的战役和战斗的速决战,战略内线中的战役和战斗的外线作战。在第三阶段中,应该是战略的反攻战”。

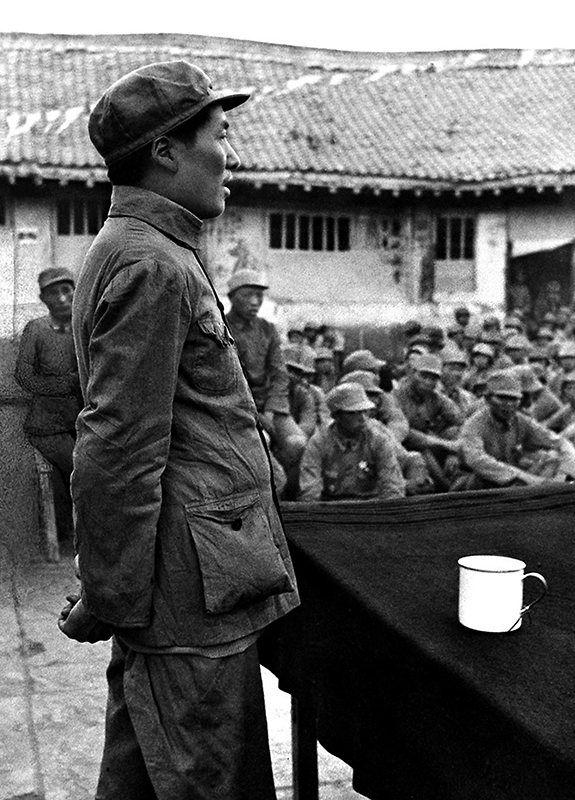

1938年春,浮屠峪战斗结束后,八路军战士在长城上召开战斗总结会。

毛泽东还论述了游击战对抗日战争的重大意义,强调争取抗战胜利的唯一正确道路是充分动员和依靠群众,实行人民战争。他在《论持久战》中写道:“兵民是胜利之本。”“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中。”在这一思想指引下,广大军民在拯救民族于水火的抗争中不畏牺牲、并肩战斗。冀中平原,军民携手深掘地道,让敌寇的“扫荡”铁蹄深陷泥潭;太行山下,民兵巧手布下地雷阵,令侵略者的嚣张气焰灰飞烟灭;青纱帐里,游击队神出鬼没的麻雀战术,将日军袭扰得风声鹤唳……

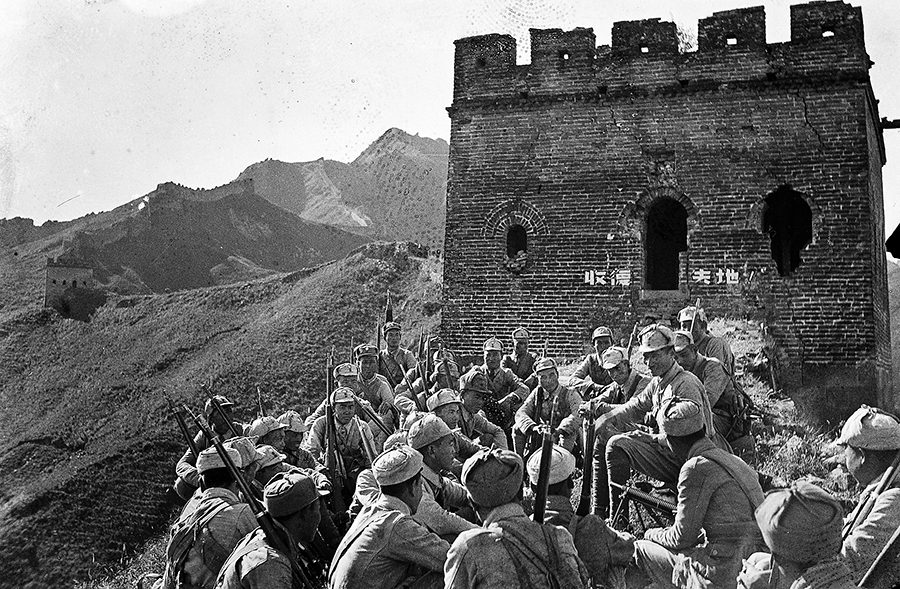

抗日根据地优秀青年踊跃报名参军,加入抗日队伍。

《论持久战》是运用辩证唯物主义和历史唯物主义,从实际出发解决战争问题的光辉典范。它是毛泽东军事思想的重要组成部分,是中国共产党领导抗日战争的纲领性文献,发展了弱国战胜强敌的战略理论,从思想上、理论上武装了广大群众,提振了民心士气,对中国人民坚定抗日信心,坚持持久抗战,夺取抗战全面胜利作出了巨大的历史性贡献。

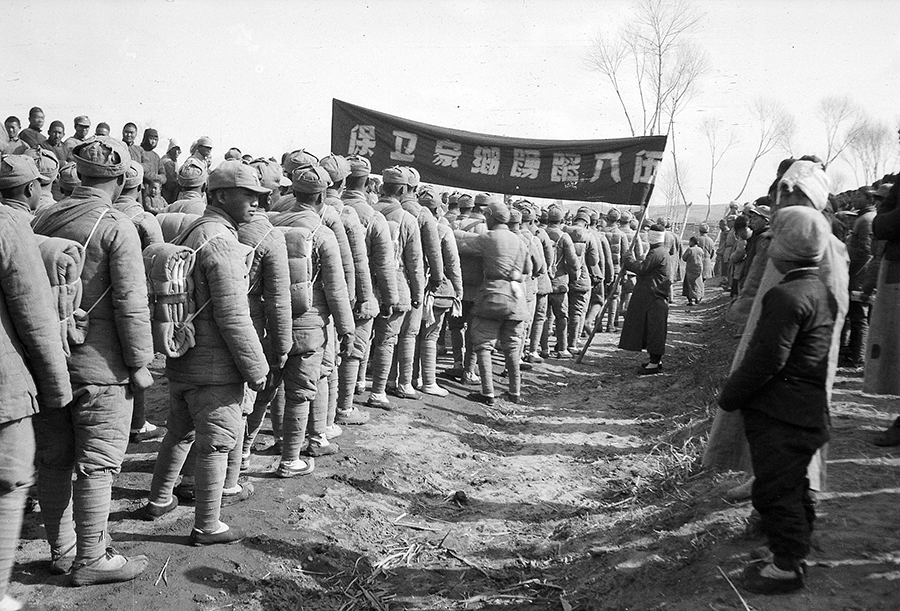

八路军战士骑自行车穿行在田野间,机动灵活地打击敌人。

(作者单位:军事科学院;本文图片由《解放军画报》资料室提供)