37年来,南昌新四军军部旧址陈列馆馆员接力搜集史料文物,传承抗战精神——

追寻“铁军”的红色足迹

■仇美欣 崔怡雯 中国国防报记者 郭冬明

近日,南昌新四军军部旧址陈列馆举办“国殇难忘 吾辈自强”主题纪念活动,吸引了社会各界人士踊跃参与。

南昌是人民军队的诞生地,也曾是新四军军部所在地。陈列馆所在院落,原为北洋军阀张勋的公馆。院内郁郁葱葱,中西合璧建筑群青砖黛瓦,饱经沧桑。

“这些展柜里的每一件文物,都凝聚着几代人的心血。”馆长李菁感慨道。自1988年建馆以来,因史料匮乏,陈列馆一代代馆员想方设法向社会征集文物史料、寻访亲历者。这场跨越37年的接力,至今仍在继续。盛夏时节,记者走进南昌新四军军部旧址陈列馆,探寻这段温暖的守护记忆。

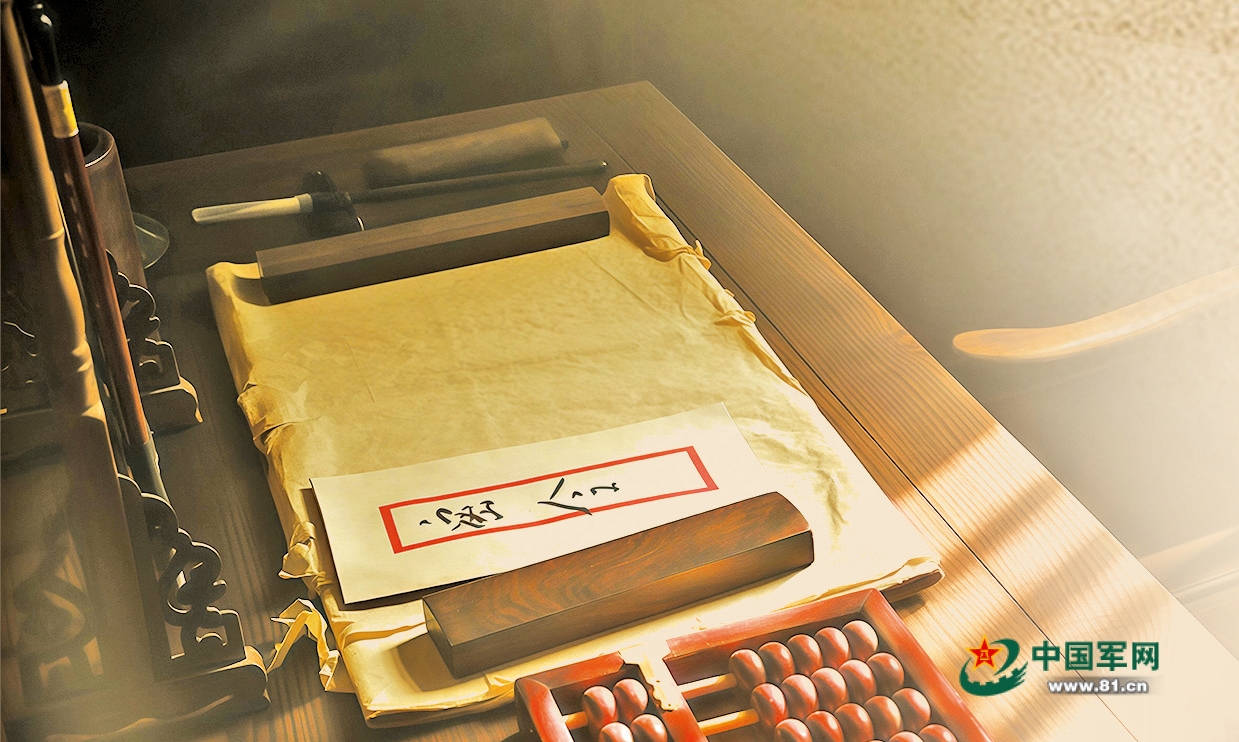

南昌新四军军部旧址陈列馆中一处复原场景。刘先凡摄

南昌新四军军部旧址陈列馆序厅雕塑。庄永菁摄

青砖瓦下的老故事——

“这些年的坚持,值了”

全面抗战爆发后,在中国共产党积极倡导和组织下,第二次国共合作建立,抗日民族统一战线正式形成。按照国共两党协议,南方八省的红军游击队(琼崖红军游击队除外)改编为国民革命军陆军新编第四军(简称新四军)。1938年1月,新四军军部进驻南昌张勋公馆,并正式对外办公。因战事吃紧,在南昌停留不到百天,这支队伍便匆匆奔赴抗日前线。

为纪念这段历史,1988年2月,南昌新四军军部旧址陈列馆在原址建馆。让人遗憾的是,尽管新四军军部在这里初步完成了军部领导机构的组建与充实,健全军部内部机构设置,并进行了南方八省红军和红军游击队下山、集中、整编的任务,但当时留存下来的史料和文物相当匮乏。

“1998年我刚上任时,想办个主题展,翻遍库房,连基本的展陈都凑不齐。”时隔多年,曾任南昌新四军军部旧址陈列馆馆长的熊河水仍清楚记得建馆初期的艰难:史料文档残缺不全,展柜中文物寥寥无几。

他带着团队去当年游击队活动过的山村寻访,蹲在晒谷场边和白发苍苍的阿婆聊天。阿婆摇着头、叹着气道:“战士们接到集结命令时,走得太急了,连张纸条都没留下。”

他又领着团队成员到周边多家档案馆,在积满灰尘的卷宗里翻找史料。馆员们的手指被割出道道伤口,抄回的史料被汗水浸得卷边……“工作做了很多,但效果不尽如人意。最后,我们只能用大量文字展板填补那段空缺的历史。”熊河水说。

陈列馆一代代工作人员没有放弃。多年来,他们四处奔走,寻访老兵、搜集散落的史料,将零星的碎片一点点拼接,让那段被尘埃覆盖的历史重焕新生。

时光荏苒,经过不懈的努力,2011年,南昌新四军军部旧址陈列馆终于迎来对外开放的重要时刻。开馆当天,站在“铁的新四军”展厅,馆员们热泪盈眶。看着当年用毛笔一字一句誊抄的零散史料形成完整的展陈体系,一位老馆员抚摸着展柜玻璃,轻声道:“这些年的坚持,值了。”

南昌新四军军部旧址陈列馆场景。庄永菁摄

老物件里的家国情——

“愿为革命流尽最后一滴血”

如今,陈列馆馆藏达1200余件,每一件藏品都承载着独特的历史温度和动人故事。一本1938年版的《出动中的新四军》,其封面盖有“国民革命军陆军新编第四军驻赣办事处”的椭圆形公章,是目前国内唯一发现的该办事处的公章印鉴。华东军政大学第一号《嘉奖令》的空白处,神枪手朱传春写下“以决死之心,献身于神圣的自卫战争,愿为革命流尽最后一滴血”的铿锵誓言,让无数观众为之动容……这些展品不仅见证着那段烽火岁月,更讲述着一个个震撼人心的红色故事。

珍贵文物的重见天日,离不开一代代陈列馆工作人员的苦心寻觅,更离不开社会各界的鼎力支持。

陈列馆的镇馆之宝是一支钢笔,这是开国大将张云逸之子张远之捐赠的。2011年,张远之来展馆参观,看到曾任新四军第三支队政治部副主任曾昭铭烈士的照片,突然红了眼眶。

“他当时胸口别着的,就是这支笔!”张远之激动地从怀中掏出钢笔,声音哽咽。

1940年春,曾昭铭等人奉命护送张云逸妻儿前往江北指挥部,途中遭到国民党的无理扣押。狱中,国民党对曾昭铭等人威逼利诱、严刑拷打。在转移牢房的间隙,抱着必死之心的曾昭铭将随身携带的钢笔塞到12岁的张远之手中,连句嘱托都没来得及说。后来,张远之和母亲获释,而曾昭铭等人全部牺牲。多年来,张远之一直将钢笔随身携带,他说:“这支钢笔见证了共产党人视死如归的革命气节。”

“这是我最珍贵的宝贝。”2021年5月,87岁的新四军老战士蒋涛将珍藏多年的抗战纪念章送到馆里,他拉着陈列科科长李卫玉的手,讲起他11岁在枪林弹雨中传送命令文书的往事。

如今,蒋老英雄已经离世,但他的后人仍在用自己的方式延续英雄血脉。儿子蒋明随身携带笔记本,四处寻访“铁军”故事;曾经认为“历史很枯燥”的孙子蒋伟强,跟随江西省新四军研究会的前辈们潜心研究“铁军精神”。

“爷爷奶奶、叔叔阿姨,如果您家里有关于新四军的老物件、老故事,欢迎联系我们。”一群大学生将征集信息接力转发到微信朋友圈,很快引发广泛关注。这些学生都有一个共同的身份——南昌新四军军部旧址陈列馆“铁流志愿服务团”志愿者。2023年3月,为更好地宣扬“铁军精神”,陈列馆组建“铁军轻骑兵宣讲团”和“铁流志愿服务团”,宣讲团由馆内文博专业人员组成,志愿团则面向社会招募并培训。

南昌新四军军部旧址陈列馆“铁军轻骑兵宣讲团”为高原官兵宣讲新四军精神。周派戎摄

一位红色收藏家看到征集信息,送来了1938年江西省各界民众抗敌后援会战地流亡青年联谊会证章;一位热心大妈得知邻居的父亲曾是新四军战士,主动牵线搭桥……

亲历者、专业研究者、志愿者……在社会各界人士的积极响应下,这场跨越年龄、职业的追寻,让那些曾经的牺牲与坚守,在新时代重新焕发振奋人心的力量。

新时代的传承路——

“守护先辈用生命捍卫的信仰”

“曾昭铭遭国民党严刑拷打却始终不说半个字……”南昌新四军军部旧址陈列馆前的广场上,9岁的“铁流志愿服务团”志愿者讲解员胡昕韵正给游客讲述新四军的故事。

朝阳中学课堂上,高二学生汪奥妮把刚从陈列馆听来的新四军战斗细节与同学们分享,红色教育从“被动听”变成“主动讲”。

青年群体的参与方式远不止于此。合唱《新四军军歌》、朗诵抗战烈士的家书、演绎情景剧《英雄城铁军魂》……他们用自己的语言和方式再现这份历史记忆。

今年暑期的中小学生志愿者培训班上,孩子们排演的沉浸式思政课让人眼前一亮:有人扮演战地医生,有人化身通信兵,在剧情互动中读懂“铁军精神”。“历史不再是老照片里的黑白影像,而是能触摸到的热血青春。”参加展演的学生曹文琪感触颇深。

小志愿者们参加南昌新四军军部旧址陈列馆开展的沉浸式体验活动。余鸣洋摄

南昌市铁路第一学校教育集团书院学生认真聆听老战士李潭清讲述当年战斗故事。余鸣洋摄

为了让历史“活”起来,陈列馆在展陈方式上不断推陈出新,力求用更符合年轻人特点的方式呈现红色记忆。作为江西省首家引入裸眼VR技术的红色场馆,南昌新四军军部旧址陈列馆精心打造了一个沉浸式体验空间,为观众带来身临其境的历史重现。

记者步入VR沉浸馆,仿佛瞬间穿越至1938年的南昌街头:游击队员们身着草鞋,从四面八方奔赴而来,军部会议室里传来“立即开赴抗日前线”的铿锵指令,让人血脉偾张。馆长李菁表示:“通过科技手段,我们不仅还原了历史场景,更让观众在沉浸式体验中深刻感悟革命精神,传承红色记忆。”

近年来,南昌新四军军部旧址陈列馆创新举办“流动的红色 行走的力量”系列主题全国巡展活动。目前,该巡展活动已覆盖22个省(自治区、直辖市),成为江西省首家开展此类巡展的场馆。这一举措不仅让多地官兵和群众足不出户就能感受新四军的文化魅力,还生动展示了南昌的城市历史和精神内涵。

2021年6月,南昌新四军军部旧址陈列馆的流动巡展来到祖国西部边陲的新疆阿克陶县,走进各县直单位、乡村及边防军营。从静态展板到动态展陈,再到音视频结合的现场故事会,巡展形式不断创新,为边疆官兵和群众送上一堂生动的国防教育课。离别之际,巡展留言簿上写满了官兵和群众“传承铁军魂、守好祖国门”“铭记历史,矢志报国”等观展感悟。

当年轻人成为传播的主力,当历史走出陈列馆的围墙,红色故事便有了流动的生命力。那些年轻的声音,那些跨越万里的展板,不仅将故事带出去,更让信仰传下去。

“我们要守护的不只是一件件老物件,更是一代代先辈用生命捍卫的信仰。”李菁告诉记者,当前,南昌新四军军部旧址陈列馆正进一步拓展文物展览范围,从聚焦南昌新四军的历史,延伸至全面展现整个新四军的成立及战斗历程,让游客系统了解新四军从组建到奔赴抗日前线,以及在敌后坚持战斗的全过程。

2025年7月7日,南昌新四军军部旧址陈列馆开展纪念全民族抗战爆发88周年主题活动。余鸣洋摄

南昌新四军军部旧址陈列馆工作人员对院内建筑开展巡查保护工作。汪思晗摄

版式设计:扈 硕