浩气长存 忠魂不泯

——铭记用生命书写民族史诗的抗日英雄群体

■刘 彬 周 一

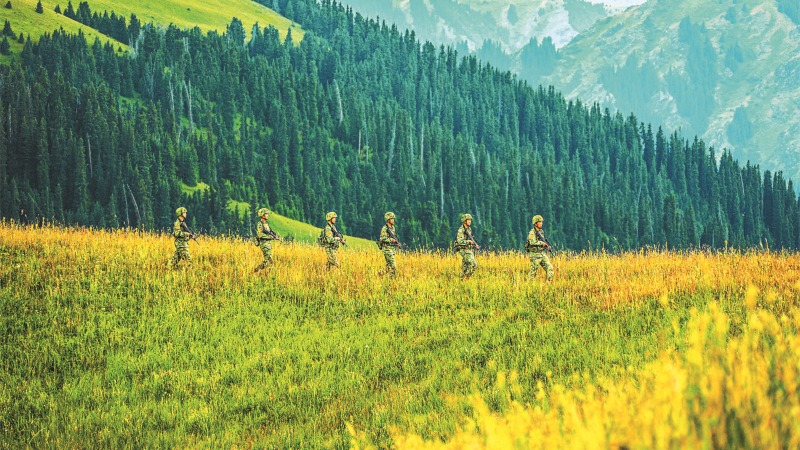

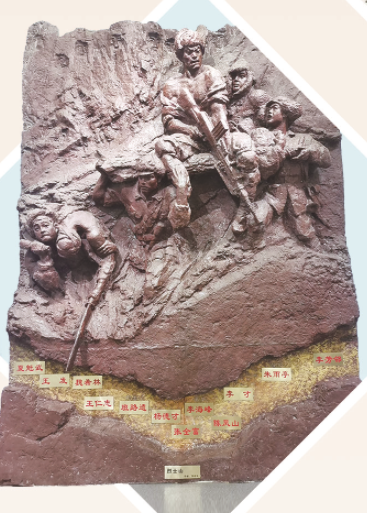

山东省乳山市马石山十勇士纪念馆中的马石山十勇士浮雕。

位于浙江省舟山市岱山县的大鱼山革命烈士纪念碑。

黑龙江省哈尔滨市东北烈士纪念馆中的“抗联十二烈士”雕塑。

位于香港屯门龙鼓滩的刘春祥抗日英雄群体纪念碑。

抗日战争时期,党领导的武装力量战斗在祖国的大江南北,他们以无数可歌可泣的英雄事迹,谱写出撼天动地的伟大抗战史诗。在这场艰苦卓绝的斗争中,众多英雄群体以铮铮铁骨战强敌、用血肉之躯筑长城,诠释了伟大抗战精神,践行了全心全意为人民服务的誓言。

烈士忠魂,山河永在;英雄正气,千秋充盈。值此第十二个烈士纪念日来临之际,本版选取四个抗日英雄群体的感人事迹,与读者共同缅怀先烈、致敬英雄。

“马石山十勇士”:

“四进三出”包围圈

1942年,敌后抗战处在最困难时期,日军对山东抗日根据地频繁“扫荡”。11月8日,日军华北方面军司令官冈村宁次亲赴烟台召开作战会议,随后调集日伪军2万余人,在舰艇和飞机的配合下,对胶东抗日根据地展开拉网合围式“扫荡”。

当时,胶东军区主力部队和地方武装只有1.4万人,从兵力、装备对比上明显处于劣势。在获得敌情后,胶东军区迅速作出隐蔽转移的决定,并制订具体的行动部署。在日伪军大部队到来前,马石山附近的党政军机关、兵工厂、医院和部分群众已跳出敌人的包围圈,保存了有生力量。

扑空的日军将魔爪伸向手无寸铁的群众,在多个村庄制造了惨绝人寰的屠杀惨案。11月23日傍晚,数千名未能及时转移的群众被围困在马石山区。日军在山下燃起层层火堆,布置密集岗哨,群众陷入绝境。

就在这生死存亡之际,10名八路军战士出现在群众面前。他们是胶东军区第5旅13团7连2排6班的战士,几天前奉命前往东海军分区执行任务,归队途中恰巧经过马石山。面对群众的危难,他们毅然决定留下来,先帮助群众突围。

夜色中,班长王殿元一边安抚惊恐的群众,一边组织研究突围方案。经过侦察,他们决定利用敌人包围圈大、兵力较疏且敌明我暗、我军善于夜行等有利条件实行突围。

深夜,王殿元和战士们把第一批群众分成两队,顺着山沟向预定突围的沟口转移,护送200余名群众顺利突围。紧接着,他们第二次进入敌人包围圈,又找到海阳县100余名群众。当得知山上仍有大批群众被困时,王殿元将9名战士分成3组,自己带领一组趁敌哨兵不备,开辟新的突破口,引导群众突围。其他两组则收拢零散群众,组织他们从第一个突破口成功突围。

随后,战士们再次返回山上会合,带领第三批数百名群众陆续赶到第一个突破口。此时,敌人发现异常,立刻鸣枪赶来。王殿元率队向敌人发起冲锋,成功掩护群众突围。战斗中,一名战士牺牲,王殿元和王文礼受伤。

正准备撤离时,听说还有不少群众被围困在马石山西南侧山沟,王殿元带着8名战士毫不犹豫奔了过去。转移途中,他们与20余名敌人遭遇。战士们的子弹已所剩无几,身体也极度疲惫,但为了给群众争取更多的转移时间,几名战士仍端起刺刀跑向相反方向,吸引敌人火力。他们且战且退,最终登上马石山西侧峰顶。

24日上午,他们依托几处天然岩石顽强战斗,打退日伪军多次进攻。战斗到最后,只剩下王殿元和两名战士。当敌人再次冲上阵地时,他们拉响最后一颗手榴弹,与敌人同归于尽。

被困群众获救,10名战士长眠于马石山。遗憾的是,由于各种原因,10名战士的姓名未能全部查证。其中,已查证的7名战士分别是王殿元、赵亭茂、王文礼、李贵、杨德培、李武斋、宫子藩,还有3名战士的姓名至今无人知晓。但他们有一个共同的光辉名字——“马石山十勇士”。他们冒着敌人的枪林弹雨“四进三出”包围圈,以鲜血和生命书写了人民军队为人民的大爱情怀。

“血战大鱼山岛四十二烈士”:

海岛也有“狼牙山”

1944年,世界反法西斯战争进入新阶段,盟军在太平洋战争中节节胜利,正向中国海岸靠近。为挽救失败的命运,已成强弩之末的日伪军在沿海拼命修建机场和各种防御工事,企图阻止盟军在浙东地区登陆。

与此同时,一直在敌后坚持抗战的新四军也将目光投向海上。5月,新四军浙东游击纵队要求海防大队迅速组建一支武装,向东开辟海上游击根据地。

接受任务后,海防大队领导结合舟山群岛附近的敌情、民情、自然条件等情况,决定先拿下大鱼山岛,再以此作为跳板向舟山群岛进军。海防大队第1中队承担了此次任务,总指挥为副大队长陈铁康。

部队出发前,先派了一条侦察船到大鱼山岛周围侦察航线、航道、敌情以及岛上的基本情况。根据侦察报告,大鱼山岛长约6公里、宽约1.5公里,有400余户人家,岛上仅有六七名伪军驻守,配有4支步枪和1支手枪,力量十分薄弱。

8月19日晚,海防大队第1中队70余名官兵分乘5艘大帆船从古窑浦起航,但因风向不顺,推迟一天出发,于21日清晨顺利登岛,几乎兵不血刃地解除了伪军的武装,并同步开展宣传动员的工作。伪军头目虽表面上投降我军,背地里却伺机偷渡到岱山向日军通风报信。日军立即调集日伪军500余人,分乘炮舰、登陆艇、汽艇和大帆船10余艘,在2架飞机的掩护下,向大鱼山岛发起陆海空联合进攻。

25日上午,战斗打响。敌人欺我兵力单薄,孤军无援,先以飞机低飞扫射和舰艇火炮轰击来压制我阵地火力,然后组织部队登陆,发动地面进攻,却多次受挫,无功而退。

13时许,久攻不下的日伪军被迫改变战术,放弃全面进攻,转而依仗密集的炮火步步为营,以拉网式攻击向我阵地进逼。这时大多数官兵的子弹已经用尽,大家一面用手榴弹和石块阻击敌人,一面砸毁打完子弹的枪支。此时,阵地上的几名主要指挥员都已牺牲。面对四面冲上来的敌人,战士们跳出战壕与日伪军展开白刃搏斗。有的战士将刺刀狠狠地扎向敌人,有的举起石块与敌人死磕,有的则抱着敌人一块摔下悬崖,有的拉响手榴弹与敌人同归于尽。

大鱼山战斗持续7个多小时,海防大队第1中队顽强抵抗,成功击退日伪军多次猛烈进攻,共毙伤日伪军80余人。由于敌众我寡,且孤悬海上再无援兵,除部分战士突围外,副大队长陈铁康、中队长程克明、指导员严洪珠等42名官兵壮烈牺牲。新四军官兵在绝境中奋起迎战,在面对装备精良的日伪军海陆空联合进攻时毫不畏惧、英勇战斗,打出了铁军威风。参战日军指挥官也不禁感叹,在攻占中国沿海诸多岛屿的战斗中,碰到这样血战到底的中国军人还是第一次。

此战与八路军狼牙山五壮士面临绝境、决不屈服的英雄事迹相似,因此被誉为“海岛狼牙山战斗”。战后,新华社迅速发布战报,延安新华广播电台向全世界广播了这场重创敌寇的海上战斗,《解放日报》全文转载了相关报道,新四军浙东游击纵队主办的《战斗报》还专门出版了《血战大鱼山》连环画,将这场悲壮的战斗永远载入史册。

“抗联十二烈士”:

小孤山上洒热血

1938年春,东北抗日游击战争进入最艰苦的阶段。侵华日军向东北抗日联军第2路军总部和第5军3师的后方密营蓝棒山发起进攻。为保护根据地,抗联官兵从深山到外围设置了多道严密关卡。其中,最为关键的防御点位于宝清县西沟尖山子西北坡的漫岗拐弯处。这里地势险峻,是进出密营的必经之路,战略位置十分重要。第5军3师专门安排有“炮手连”之称的8团1连驻守这里。这个连队有60余名官兵,大部分枪法比较好,连长李海峰更是被誉为“射手之王”。

3月16日,1连接到上级命令,要求他们待第2路军总部交通副官张凤春到达后,即向兰棒山北麓的李炮营集中。李海峰决定由副连长率主力先行转移,自己和指导员带领13名战士在原地等待。3月18日晨,李海峰等人与张凤春会合后,在转移途中同日伪军400余名步骑兵遭遇。为不暴露部队主力行踪,李海峰率队迅速占领附近的小孤山,准备阻击敌人。

小孤山位于黑龙江省宝清县西部,虽然海拔500余米,但是相对高度只有100米左右,四周都是平原地形,因而得名小孤山。战士们占领山头后,立刻利用山上的岩石和树木构筑野战工事,并故意暴露自己的行踪,吸引敌人的注意力。日伪军立即调转方向,一窝蜂地直奔小孤山。

李海峰见状,指挥官兵做好隐蔽,严阵以待。当敌军骑兵冲到山脚下时,十几名官兵手中的步枪、机枪同时射击,多名敌兵中弹落马。从侧翼进攻的敌军骑兵见状,也加快了冲锋速度,但抗联官兵早有准备,集中火力精准打击冲在最前面的几个骑兵,敌人一时间难以冲上山坡。

日军指挥官见久攻不下,便调集火炮对小孤山进行猛烈轰击。多名抗联官兵在炮击中牺牲,李海峰的双腿也被炸断。很快,敌人又发起新一轮冲锋。李海峰强忍剧痛,让战友架起自己继续指挥战斗。

战至傍晚,小孤山上的官兵凭借顽强的意志和精准的枪法,抵挡了敌人一整天的疯狂进攻。阵地虽然守住了,但自身也伤亡惨重,指导员班路遗等11名同志英勇牺牲,李海峰等4人负伤。最后时刻,李海峰向尚未受伤的张凤春交待:“一定要把3个伤员带出去,多一个人多一分抗日力量。把我这支枪也带上,它有八成新,还可以用它消灭敌人。”为掩护战友突围,李海峰用最后一颗手榴弹与敌人同归于尽。

此次战斗共歼灭日伪军100余名,李海峰等12名抗联官兵壮烈牺牲。他们的名字永远铭刻在历史的丰碑上:李海峰、班路遗、朱雨亭、魏希林、陈凤山、李芳邻、夏魁武、王仁志、张全富、杨德才、王发、李才。战斗结束后不久,第2路军总部为纪念这些英勇牺牲的烈士,举行了隆重的追悼会,并将小孤山正式命名为“十二烈士山”。第2路军总指挥周保中题诗悼念:“蓝棒山顶云雾垂,宝石河边雪花飞。寇贼凶焰犹未尽,十二烈士陷重围。神枪纵横扫射处,倭奴伪狗血肉堆。竟日鏖战惊天地,胆壮气豪动神鬼。不惜捐躯为革命,但愿失土早归回。他年民族全解放,指点沙场吊忠魂。”

“刘春祥等十二名龙鼓洲战斗牺牲英烈”:

丰碑永矗大屿山

华南抗日游击队是抗日战争时期党领导下的广东省(含海南岛)和广西省多支人民抗日游击队的总称,其中主要包括东江纵队、琼崖纵队、珠江纵队等武装力量,是华南一带的抗日主力,在战略上有力配合了八路军、新四军的作战,为抗日战争的胜利作出重要贡献。太平洋战争爆发后,侵华日军企图把香港打造成其重要的后方中转基地,遂加强对此地的占领和统治。主要活动在广东一带的东江纵队,根据上级指示和战场形势的发展,果断决定派出少量武工队进入新界,开展游击战,以破坏敌人的战略企图。为统一指挥,这些进入港九地区的游击队被整编为港九独立大队,主要进行发动群众、清剿土匪、营救国内外爱国民主人士等活动。

港九独立大队成立后,决定进一步扩大游击根据地,使我军在作战过程中能够有更加充裕的回旋余地。经过研判,大队认为香港附近的大屿山岛比较合适,其面积是香港本岛的两倍,不仅拥有良好的群众基础,更扼守着珠江口要道,因此决心率先开辟大屿山岛,建立稳固的游击根据地。

1942年4月,一支由6名武工队员组成的精干力量潜入大屿山。出发前,大队党委专门和他们召开会议,强调登岛之后的首要任务是消除匪患,保护人民的生命财产安全,而后组织群众有步骤地开展抗日游击战争。然而,武工队员进入大屿山后,发现此地匪患十分严重,仅凭他们6人难以全部剿灭。大队获悉这一情况之后,立即增派游击队来到大屿山,与武工队合编为大屿山中队,由刘春祥担任中队长。

大屿山中队成立后,刘春祥等人立即着手制订清剿匪患的作战计划。大家认为,一方面要主动出击,在消灭敌人的同时宣传党的政策,大力发动群众,另一方面要循序渐进,先剿灭比较偏远、孤立、薄弱的几支小股土匪,借此立威。兵贵神速,大屿山中队在成立之后的第三天晚上,就长途奔袭霸尾村匪巢,干脆利落地消灭了这里的全部土匪。随后,中队兵分多路,深入农村地带开展宣传动员,并抓捕村霸、进行公开审判,获得当地群众的广泛支持和拥护。数月之后,岛上匪患基本肃清,大屿山中队也向群众公开了自己的番号,扩大政治影响。群众纷纷送子弟参军,中队力量得到了显著增强。

大屿山得到巩固后,大屿山中队根据上级指示,着手向外围的流浮山、龙鼓滩等地拓展,进而与东江纵队、珠江纵队等主力取得联系,创造珠江三角洲一带的抗战新局面。1943年5月的一个晚上,刘春祥带领6名骨干队员,乘坐帆船准备到大屿山对岸的龙鼓滩一带开展工作。不料,他们在沙洲、龙鼓洲一带海域突然遭遇日军两艘炮艇的伏击。经过激烈战斗,木船被击沉,刘春祥等游击队员和船家梁克一家五口共12人壮烈牺牲,他们用生命谱写了赤心报国的篇章。

这一次的损失,让港九独立大队官兵悲愤不已。为恢复大屿山中队的战斗力,大队派遣政训室主任黄高阳赶赴小岛,主持中队的重建工作。很快,大屿山中队补齐了骨干力量,并对周边的敌情、地形、民社情的情况进行摸底和完善。在随后的抗日斗争当中,大屿山中队愈战愈强,成为华南抗日游击队中一支重要的力量。

图片均为资料照片

版式设计:扈 硕