编者按:改革开放以来,尤其是党的十八大以来,随着国防和军队改革不断深化,越来越多的中国军人出现在世界军事舞台上。中国维和军人遍布柬埔寨、南苏丹、利比里亚、刚果(金)等地,中国护航编队穿行于太平洋与印度洋之间,还有那些在国际军事竞赛中“亮剑”的中国军人、那些活跃于国际军演中的中国官兵……他们以自身的专业素养和优异表现,向世界展示中国军人的良好形象,体现中国负责任大国的担当,为维护世界和平发挥着重要作用。海峡之声特别推出策划《走出国门的中国军人》,让我们一起走近这个时代“最可爱的人”。

人物档案:王卫星,1958年出生于陕西临潼,现任中国人民解放军军事科学院副政委兼纪委书记,少将军衔。曾在团、师、军、军区机关、部队和院校工作;1979年参加“自卫还击、保卫边疆”作战;1996年调入军事科学院,先后担任研究员、研究室主任、外国军事研究部部长、院副政委等职务。曾率团出访德国、伊朗、丹麦等国家,代表性学术著作有《中国军事艺术》《白话中国兵法》《中国古代战略理论精要》《观海行策》等。个人研究成果获国家“五个一工程奖”,首届全军政治理论研究优秀成果一等奖,全国图书“金钥匙奖”等。

王卫星接受海峡之声记者鞠先鹤采访

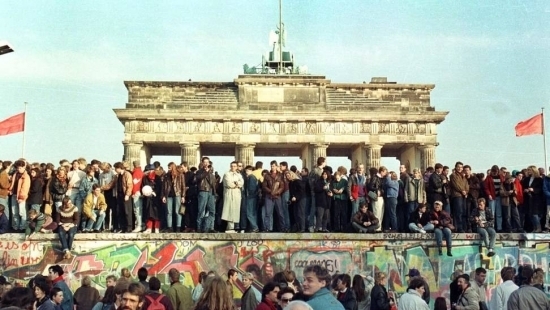

“柏林墙”遗址

“柏林墙”前的对话和思考

记者:2014年10月,您率团赴德国参加第九届中德高级军官研讨班。期间,有到柏林墙参访。您在柏林墙看到了怎样的场景?现在的柏林墙和您想象中的有什么区别?

王卫星:当时我们代表团到达柏林,从机场到住处的路上经过一段“柏林墙”的遗址,这也是第一次亲眼看到“柏林墙”,其实与心里想象的还是不一样的。我从车窗向外看,时间不长,很快就过去了,只是感觉墙不太高。第二天,德方专门安排我们参观“柏林墙”,陪同的是德国国防军前总监察长施奈德汉上将。到了“柏林墙”遗址,我一看,这堵“墙”有三四米高,宽窄不太一样,水泥墙面的很多地方已经风化、脱落,真是“岁月催墙老”啊!与施奈德汉将军聊天时,我们谈到了1961年民主德国(简称东德)修建“柏林墙”的经过,当时的“墙”大概有150多千米长,主要用来阻挡居民跑往西德的。时过境迁,现在留下这么一段“墙”作为遗址,只是作为二战后德国分裂和冷战的标志性建筑,作为分裂东西德铁幕的一个象征,供人参观。

1989年11月9日高呼口号的人群一举推倒“柏林墙”

记者:柏林墙在德国人心中是怎样的一个形象?如何看待这种“有形的墙”和“无形的墙”?

王卫星:我当时也想了解德国人心里的想法,还专门问了施奈德汉将军。一聊才知道,他不仅是东西德统一的亲历者,还是东西德军队合并的见证人。他讲,“柏林墙”像一道铁幕,将东西德隔了28年,给国家留下了一道伤痕,成为德意志民族心中一个屈辱的地标。他还介绍,“柏林墙”的倒塌完全是源于一个偶然的事件。当时是1989年的11月9日,东德统一社会党中央政治局委员君特·沙博夫斯基,在政府新闻发布会上发生口误,错将原本政府放宽私人出境限制的命令,宣布成“柏林墙”立即开放。这事发生仅仅20分钟后,人们就纷纷向“柏林墙”跑去,高喊着“开放边界,打开大门”的口号。守护的军队面对这种情况不知所措,因为没有命令,也不敢贸然阻拦。一转眼的功夫,高呼口号的人潮就推倒了“柏林墙”。就这样,在没有暴力、没有流血的情况下,横亘东西德之间几十年的“柏林墙”轰然倒塌。到了1990年,正式将“柏林墙”拆除,两德也宣布统一。为了纪念这段历史,德国政府修建了遗址纪念公园。听了施奈德汉将军的介绍,我感觉,“柏林墙”是有形的,将东西德隔开了几十年;其实“柏林墙”也是无形的,在国家和人民的心里留下的那道伤口,不知道还需要多长时间才能愈合,也许是很久很久。

“柏林墙”上创作的不同主题的绘画(资料图)

记者:柏林墙是东西德的关系的一个标志性的见证,对于柏林墙的倒塌,您有什么思考?

王卫星:当时,望着“柏林墙”遗址,我确实想了很多:“柏林墙”的倒塌,使东西德实现了统一。其实,一个国家和民族的统一,是任何“墙”都挡不住的。分久必合,是历史的铁律,也是任何人都不能阻挡的。这种感觉,也正应了歌德的那句话,“人无国王庶民之分,只要国家有和平,便是最幸福的人”。

我长期从事台海方面的学术研究,由于在台湾问题上也涉及到军队这一方面,于是,我专门请施奈德汉将军讲一讲,当年两德统一时的双方军队合并情况。他告诉我:东西德在1990年统一的时候,两支军队在合并问题上的方案是很严格的。当时,东德军队有10万人,最后被西德接收的只有不到5万人,文职人员有4万7千人,只留用1万9千人。其中,军官只接收了3000人,基本条件是年龄在35岁以下,普遍降级使用,并且还有个两年的试用期。对于政治军官和情报安全部门的军人,则一律不接收,将他们遣散回家。当时还有将军近200人,仅仅保留2人作为文职顾问,其余的或提前退休或被遣散转业,全部离开军队。随后,东德“一个独立国家的人民军完全不复存在”。

听完施奈德汉将军的介绍,我对他说,东西德从分裂到统一的历史走向,对当今中国的和平统一也有历史借鉴。半个多世纪以来,在解决台湾问题上,中国共产党提出“和平统一,一国两制”的方针是非常宽容的。譬如,海峡两岸统一后,台湾可以保持原有的社会制度不变,台湾可以保留军队,专责保卫台湾地区等等。

施奈德汉将军听了以后惊讶地说:这怎么可能呢?在一个主权国家的内部有两支军队,世界上都没有这个先例。我向他解释说,两岸同源一脉,血肉相连,打断骨头还连着筋。一个家庭既然有男女老少,一个世界既然有两种社会,那么一个国家也可以存在两种制度。“一国两制”的内涵,就是考虑到了海峡两岸意识形态和社会制度的不同而提出来的,这也是解决两岸问题的最好方案。遗憾的是,近年来“一国两制”已经被“台独”势力严重地歪曲丑化了,他们也不予接受和认同。当时,施奈德汉将军听后非常严肃地说:“台湾当局这样做确实不像话,这是对人民的不负责任!”

一个国家和民族的统一,是任何“墙”都不能阻挡的。我坚信,海峡两岸的同胞也一定会冲破人为的“隔离墙”,早日实现祖国的统一,共同实现中华民族伟大复兴的中国梦。

施奈德汉上将陪同中方代表团参观

《孙子兵法》和《战争论》的握手

记者:经典军事名著《战争论》的作者克劳塞维茨就是德国人,在德国访问的候,您不但看到了这本书的第一版,而且还把你们翻译的德文版《孙子兵法》作为礼物带了过去。当《孙子兵法》遇到《战争论》的时候,发生了哪些有趣的故事?

王卫星:说起这件事是很有趣,还有点无心插柳的味道。当时,对方安排我们参观德国军事历史博物馆。我们到了馆区一下车,首先感受到了博物馆建筑的视觉震撼力。在主体建筑的上方,有一个好像巨大箭头的透明的锥形破顶而出。看到我们的表情,博物馆馆长罗格上校马上介绍,这个透明的锥体建筑是由波兰著名建筑师丹尼尔·李布斯金(波兰犹太裔,其父母是纳粹大屠杀幸存者,亲属中有13人在大屠杀中遇难)设计的。它的寓意是很深刻的——锥体所指的方向,正是德累斯顿市在二战时遭受战争创伤最严重的地区。而锥体形状,既像一枚从空中悄然投下、砸进屋顶的炸弹,象征二战后期盟军对城市的无情轰炸,又像一柄冲出屋顶、指向历史天空的利剑,要将统一的德国与希特勒的纳粹历史彻底斩断。

德国军事史博物馆

看到这个造型奇特而又寓意深刻的建筑,我感到,即便是一座博物馆,德国人也会注重通过建筑风格来揭示战争与和平这一深刻的哲学命题,希望利用这个醒目的建筑元素来唤醒每一位到访者的和平渴望,表明他们自身对战争的深刻反思。

德国军事历史博物馆罗格馆长在《战争论》展台前作介绍

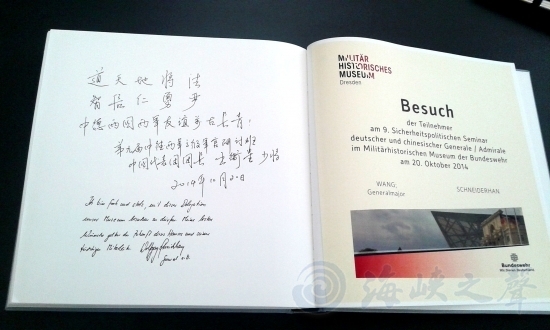

随后,我们走进博物馆的展览大厅,迎面是一座大约一米高、两米见方的黑色大理石展台。馆长罗格上校介绍说,这里面陈列的就是博物馆的镇馆之宝——克劳塞维茨的《战争论》原著,1832年第一版。

这一下子引起了我的兴趣。不但因为《战争论》是赫赫有名的军事经典名著,更重要的原因是,我们军事科学院原外国军事研究部,曾在1964年组织翻译了这本军事学巨著的中文译本。当时,在院长叶剑英元帅的领导下,从一建院就翻译介绍了大量外国军事著作,其中就包括《战争论》。几十年过去了,《战争论》在国内不断再版、畅销不衰,也一直被列为军校学员必读的外国军事名著。就是到今天,商务印书馆出版的《战争论》扉页上还是印着“中国人民解放军军事科学院译”,所用的“出版说明”也是当年的原文。

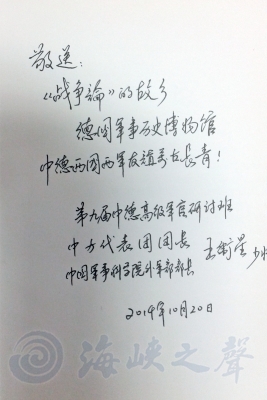

王卫星向德国军事历史博馆赠送《战争论》中文本上的题词

访问德国之时,我的职务是军事科学院外国军事研究部的部长,就向大家简要地讲述了这个情况。在场的20多位中德军官都非常惊讶,也非常高兴。就这个机会,我向博物馆赠送了一套《战争论》中文版本,并在扉页上写上,“敬送:《战争论》的故乡,德国军事历史博物馆——中国人民解放军高级军官代表团”。陪同参观的施奈德汉将军很有感触地说:“《战争论》回国了。”

王卫星向德国防军前总监监察长施奈德汉上将赠送《战争论》和《孙子兵法》

同时,我还向德方赠送了由军事科学出版社出版的德文版《孙子兵法》,并在纪念册上题词:“道、天、地、将、法,智、信、仁、勇、严。祝中德两国两军友谊万古长青。”在我解释完这10个字在《孙子兵法》中的含义之后,罗格馆长非常激动地说:“东、西方的两位著名军事思想家在这里握手了!”

王卫星在德军事历史博物馆留言

离开博物馆的路上,我也在想,《战争论》作为西方战争理论的奠基之作,虽然完整地阐述了最为普遍而基本的战争原理和战争哲学,却没有好好地阐述如何从更高的层次避免战争。而早在2000多年前,《孙子兵法》开篇的“兵者,国之大事,生死之地,存亡之道,不可不察也”,便从“道、天、地、将、法”五个维度阐述了中华民族的战争哲学,以及“不战而屈人之兵”的和平之道。这也许就是中西方战争哲学最本质的差异所在吧。