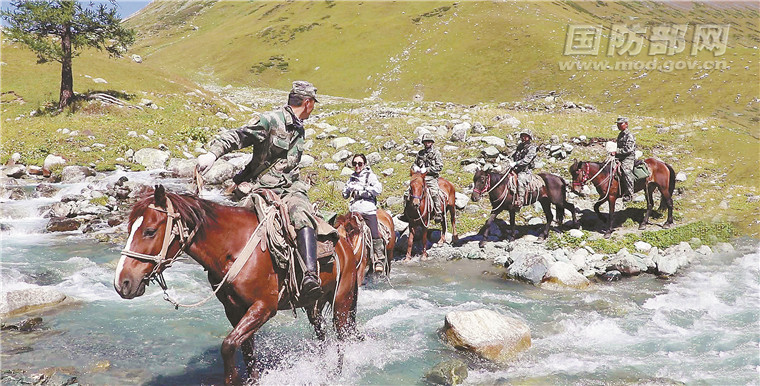

边防官兵巡逻走向中哈1号界碑,途经激流。徐明远、马睿昭摄

“连长从中哈1号界碑巡逻回来后,睡了整整一天两夜。”得知记者将去中哈1号界碑,指导员毕自昌不无担心地提醒着。

8座高山达坂,5条冰川激流,横亘在白哈巴边防连去往中国与哈萨克斯坦边境线1号界碑路上的,是地图上搜索不到的百里无人区。

白骆驼崖、考吾特激流、落马滩、登天道、狼跑调……单是听到这些地名,就令人生畏。“骑乘军马是巡逻中哈1号界碑的唯一方式,对官兵的体能和骑术要求极高。”新疆军区阿勒泰军分区边防某团白哈巴边防营营长刘胜伟说,“能到中哈1号界碑,是一种荣耀!”

每个来到这里的人,都有一种前赴后继的自觉

白哈巴,被时间遗忘的地方。

西北之北,“雄鸡”版图的尾端,中国和哈萨克斯坦接壤的边境线上,坐落着“西北第一村”——白哈巴村。

“那时没路,有些村民的小孩都是连队军医接生的。遇上有人生急病,上级还得派直升机过来。”四级军士长束方平刚来到白哈巴边防连时,是2007年。“白菜、萝卜、牛羊肉都是成吨地买,晒干了屯在菜窖,就怕大雪封山时吃不上菜。”他说。

直到2012年,象征现代文明的长明电、柏油马路,才艰难地抵达这个如今闻名遐迩的原始村落。

似乎山在这里多久,当地蒙古族图瓦人守在这里就有多久。这支曾跟随成吉思汗西征的剽悍族群后裔,听闻我们要去中哈1号界碑,都惊讶地张大了嘴巴,“那里可是牧马都不愿意去的地方!”

连队门口的电子大屏幕上,播放着一周前官兵巡逻中哈1号界碑的视频和照片。其中一张官兵在界碑前的合影上,军分区司令员鼻子上摔伤的疤痕,清晰可见。

年初,湖南卫视《白哈巴的忠诚卫士》摄制组去往4号界碑。由于雪地骑马太艰难,其中2名记者半途无奈放弃。

1号界碑,距离更远。全连巡逻过1号界碑的官兵,屈指可数。

前方巡逻路上突降大雨,路已经变成河;山中冰雹砸了半个多小时,车玻璃被砸裂;离执勤点不远的牧民家,两头牛被熊袭击,挂在树上开膛破肚……一个个坏消息,接踵而至。

得知记者“只骑过公园里的马”,营长哭笑不得。为将风险降到最低,营长决定对记者进行突击培训——骑马。这项训练,往往只在冬天趁着雪厚时开展——摔着不疼。为了完成采访,记者被迫在盛夏提前开训。

“蹿出的小动物,飘飞的塑料袋,甚至踩在雪上的沙沙声,都会让胆小的马匹受惊”“脚只能伸进马镫三分之一,如有意外发生,要赶紧把两只脚都从马镫子里抽出来,避免脚被卡在里面”……军马饲养员王鑫班长不厌其烦地教记者“保命技巧”。

在当地,牧民更喜欢叫王鑫另外一个名字——“王鑫别克”。

别克,哈萨克族语中是能人、高手的意思。在这里,只要跟马有关的事,就跟王鑫有关。相马、养马、医马、驯马、套马……一个陕西男娃,愣是活成了哈萨克族姑娘眼中的“黑马王子”。

我们训练骑乘的地方是3号界碑执勤点,这里是去往中哈1号界碑的中转站。跟1号界碑相比,3号界碑所在地显得格外“温柔”。

按驻守官兵的话说,“没什么,也只是有些野兽,熊、狼啊……”“想打电话,往外走两三公里,再爬一个‘绝望坡’,在坡顶找个信号好的地方即可”。

“绝望坡”说是坡,还不如说是堵“墙”,但它却是副教导员陈伟眼中的“幸福坡”,他爬得比谁都勤。36岁的他再过两天就要下山领证了,为给新娘一个惊喜,他还从当地牧民手中买下了一只“喜羊羊”。平常不爱拍照的他,最近把那“早就看腻了”的风景拍了又拍,只为把眼前的美景分享给远方的新娘。

远离人群待久了,孤寂就会找上门来,因此连队官兵最期盼收到家书。2018年元旦,《军营大拜年》栏目组来连队录节目。看到栏目组捎来家人的信和邮寄的物品,许多坠马都不哭的汉子泪眼模糊。

回连队途经那仁河,看见一辆锈迹斑斑的搅拌机被遗弃在路旁。“路太难修,施工方设备都不要,跑了!”记者终于明白,这里为何“与世隔绝”。

“祖侬班长,我们明天就要去中哈1号界碑了,给点儿建议吧!”

“建议?建议就是建议你们不要去。”

一盆冷水泼了过来,祖侬班长的话让记者哭笑不得又无言以对。末了,他又补充了一句:“真的,对你们负责,也是对你们的家人负责。”这次,祖侬的话没有任何玩笑成分,车内的气氛一下子又凝固起来。

“戍边”二字,自古苍凉而沉重。那些经年累月的牺牲奉献,已经化作大山的魂魄。每个来到这里的人,都会被无形感染,形成一种前赴后继的自觉。这种自觉难以言喻。

当军人跨上军马,无人区不再无名

出征的日子,终于到了。

副团长陆建合是此行领队。从军26年的他边防巡逻经验丰富。

哪匹马心情不好,通过眼睛都能看得出来的王鑫班长,骑马走在最前面。女记者紧随其后,祖侬班长随后“护卫”……

清幽的黎明、凛冽的寒风、高飞的苍鹰、舞动的流云、袅袅的炊烟、漫山的羊群、起伏的牧草、欢快的马蹄……那一刻,脚踏马镫的我们仿佛一脚迈进了油画中。

然而,这种“诗情画意”没能欢畅多久。当牧民的毡房消失在天际,一道近70度仰角、数百米高的陡坡立马拔地而起。前马绊起的碎石,哗哗地往下落,时常要左躲右闪。拐弯时,马儿走到陡坡边缘。那一巴掌宽的路,看得人头皮发麻。

“别怕,上坡时抓住马鬃毛,身体前倾,给马减轻重量。下坡时身体后仰,防止马失前蹄,从马头上方摔出去。”副团长在身后提醒着。

骑上军马,就相当于把命交给了这名生死与共的无言战友。

王鑫骑的马原本叫“26号”。一年春天,雪将化未化,王鑫一人赶马回哨所,突然冰面坍塌,连人带马掉进界河。26号率先上岸,王鑫双腿已被河水冻得麻木,冰层又厚,根本爬不上来。

原以为受惊的26号会跑掉,结果它原地卧下,让王鑫抓着前蹄上岸,26号驮着王鑫飞奔30多公里,没回马厩,直接撞开连队大门,引来哨兵救下王鑫。自此,王鑫将26号改名为“王鑫”,两个“王鑫”成了过命的兄弟。

“摔得越多,骑术越好”,束方平从马上摔落过六七次。两次马镫断了,人掉下来。一次过沟,马跳过去人没过去。最危险的一次是骑马为退伍老兵拍照,马滑倒后站起来,把头给踹了一下,“幸好只蹭着头皮”。

每匹训练合格的军马,王鑫都会在马腹处烙上一个醒目的“八一”标志,就像给新兵授衔一样。为防止上下坡时马鞍滑落,连队还为记者骑乘的军马配备了前鞧和后鞧,挂在马脖子和尾巴上。

不是每匹军马都能到达1号界碑。“一次军马集训,其他连队的一匹军马,没走多远就跪地不起。无奈叫来辆车,马儿立即起身蹿上车,再也不肯下来。”王鑫班长对他“授衔”的军马信心满满,“咱们连的马,没问题!”

爬上坡顶,一弯湖水映入眼帘。在周边黑黝黝的大山映衬下,湖面星星点点,林中虫鸣鸟啼。“黑湖”是连队官兵自己命名的地名,地图上找不到。这样的专属地名,在官兵口中如数家珍。

下了坡,不多远,一条窄窄的细线若隐若现,那便是天险关隘——白骆驼崖。

白骆驼崖,是群山腰间的一条狭长山道,全长约百米,一侧绝壁,一侧悬崖,仅容一人或一马通行。几年前,为修缮无人区里的边防设施,团里租用了牧民穆肯的一头白色骆驼。经过山道时,骆驼踩空,失足坠渊。为了纪念这头白色骆驼,这里也正式有了名字。

百米长的白骆驼崖下面,是百米深的河谷。好几次,马蹄就踏在绝壁凸出的几块石头上。记者惊得浑身凉飕飕,不敢大声出气,“低头看一眼都会失去勇气,越看越没力气”。

小心翼翼地走了十几分钟,终于过了白骆驼崖。大家一下子轻松了许多,话匣子也随之打开。

野生动物旱獭聚集的“旱獭总部”,带走军犬“皮球”的“考吾特激流”,连驭马高手也很难走出来的“落马滩”……每一处地名,都记录着戍边人忠诚卫国的脚印。

这些地名,让无人区不再无名。