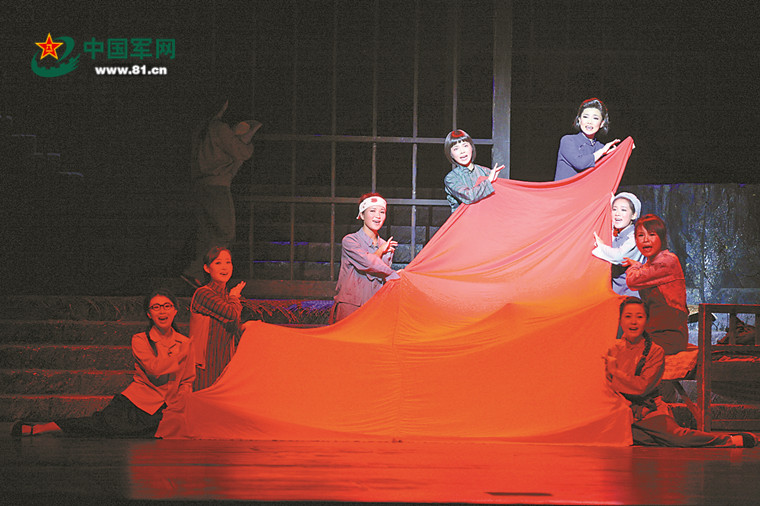

歌剧《江姐》经典场景“绣红旗”

2017年12月,江苏无锡,第三届中国歌剧节。空政文工团歌剧《江姐》作为唯一获邀在优秀剧目板块展演的军队作品,再一次绽放异彩。舞台上下、剧场内外,《红梅赞》的旋律久久回荡,慕名而来的观众络绎不绝……

这是歌剧《江姐》自2007年第五次复排以来的第118场演出,也是自1964年首演后的第1064场演出。这期间,江姐的扮演者万馥香、蒋祖缋、郑慧荣、孙少兰、赵冬兰、杨维忠、金曼、铁金、王莉、伊泓远、哈晖、曲丹等五代空军文艺工作者,经历了整整50多年的接续传承。舞台上演出的王莉,正是第五代江姐扮演者的主要代表。

红梅绽放,几度芳华。回首歌声飘过的岁月,曾经的艰辛与辉煌,曾经的坚守与执着,仿佛仍在耳畔回响,给后来者以遐思和力量。

望水想川江,梦里登红岩

空政文工团一直有歌剧创作的传统,在《江姐》之前,就推出了《钢筋铁骨》《王秀鸾》《打击侵略者》《董存瑞》等一系列歌剧。由阎肃编剧、羊鸣与姜春阳作曲的小歌剧《刘四姐》也取得了不错的反响。然而,在1959年第二届全军文艺会演时,空政文工团的作品在剧目质量和社会反响方面相比部队兄弟单位仍有一定差距,这令当时的空政文工团特别是创作组成员背负着相当大的压力。歌剧《江姐》正是在这样的背景下酝酿创作的。它寄托着创作者迎难而上、实现超越的信念,也寄托着空政文工团成就大作品、推出时代经典的深深期待。

在歌剧《江姐》推出之前,当时全国已经有几十个版本的《红岩》剧目在上演。即使如此,阎肃依然对歌剧《江姐》的创作充满信心。阎肃在山城有近二十年的生活经历。这使得他对四川的乡土风情、反动统治下的大众疾苦和地下党员英勇斗争的情况十分熟悉。当这种得天独厚的艺术视角投射到革命先辈淬火砺金的奋斗历程中,作者便能透过1949年前后那翻天覆地的历史节点,深刻地反映革命斗争的精神与本质。

这一年,阎肃带着《红岩》小说,在结婚后第一次探亲休假连去带回20天的时间里,写了18天的剧本。可谓是:“望水想川江,梦里登红岩”。

1962年10月剧本初稿完成后,羊鸣、姜春阳、金砂三位作曲家便全身心地扑向音乐创作中。

这一稿一个音符也不要,重新生活,重新写

“如醉如痴如狂”,这是当年几位年轻文艺工作者的创作状态。歌曲《我爱祖国的蓝天》首唱秦万檀曾经描述过这样一个细节:当时,姜春阳躲在蚊帐里,打着手电筒作曲,手中一边写,口中一边哼,两手还不时打着拍子,就像指挥一个大乐团似的,晃得床板嘎吱嘎吱响。同屋的人劝他歇一会儿,他依然边打拍子边唱,如同走火入魔了一样。作曲羊鸣回忆当时的情景感叹:“其间的过程如同炼狱一样艰难,每个细胞都得处于兴奋状态,体力消耗非常大。我那时不能动感情,一动感情就哭,压力大得都快神经错乱了。”

凝聚心血的初稿完成后,空政文工团组织了第一稿的作品审查会。参加审查的同志普遍反映《江姐》在文学上站住了,有人物、有情节、有层次、有高潮。而对于谱曲,大家仍不是很满意,觉得旋律不好听。会议结束时,时任空政文工团政委陆友做了结论:“剧本还要修改,这一稿音乐全部作废。一个音符也不要,重新生活,重新写。”政委陆友是鲁艺音乐系二期学员,其他几位领导黄河、牛畅、刘敬贤也都是独当一面的作曲家,他们深知《江姐》的音乐应该达到一个什么样的状态。

谁也不知道,当年几位年轻人在走出会议室的片刻在想什么,但当时那份落寞直到多年过去,仍然让他们记忆犹新。

重整行装到全国采风

尽管作曲们思想压力很大,但他们并没有灰心,而是觉得有能力、有信心围绕“新”字创作。就这样,几位主创再次振作精神,重整行装到全国采风去了。

怀揣着剧本的主创们,多次采访小说《红岩》的作者罗广斌、杨益言和江竹筠烈士的亲属,走访健在的川中地下党员,再次加深了对于剧中人物的理解。

在音乐方面,羊鸣等人先后学习了京剧、河北梆子、川剧、越剧、沪剧、婺剧、评剧等剧种和四川清音、四川扬琴、金钱板、杭州滩簧、金华滩簧等民间说唱音乐。当然,他们不只是单一地学几段唱腔,找几段素材,而是在积淀着悠久中华文化的地方戏曲中,学习与民间音乐有关联的所有知识。

生活是艺术的源泉,当几位作曲将这种化民族音乐于人物刻画之中、不拘一格又极具民族风格的创新实践再次进行汇报时,终于得到文工团上下的一致认可。

在初稿一个音符也不要的情况下二次作曲,无异于从倒塌的废墟中重新规划另立新楼。然而,也正是这样的曲折,才夯实了《江姐》音乐深厚的根基。几位年轻创作者,在那个激情燃烧的岁月里,秉持着一种韧劲,一步步让歌剧《江姐》不断迈向艺术精品的境界。