我们既要学习雷锋的精神,也要学习雷锋的做法,把崇高理想信念和道德品质追求转化为具体行动,体现在平凡的工作生活中,作出自己应有的贡献,把雷锋精神代代传承下去。

——习近平

雷锋精神丰碑永矗

■解放军报记者 宋子洵 特约记者 海洋 通讯员 唐钊

“学习雷锋好榜样,忠于革命忠于党……”

雷锋,一名伟大的共产主义战士,以短暂的一生谱写了平凡岗位上的辉煌人生篇章,树起一座不朽的道德丰碑。

回顾雷锋短暂的一生,似乎没有什么惊天动地的壮举,可那些平凡又细小的瞬间,总是让人热泪盈眶。

雷锋的故事,近60年来心口相传;雷锋的精神,近60年来始终闪耀。半个多世纪以来,无数雷锋式的先进人物和群体,以实际行动诠释和践行着雷锋精神,不断为雷锋精神注入时代内涵,使雷锋精神历久弥新、熠熠生辉,成为一面永不褪色的精神旗帜。

盛夏时节,记者来到辽宁抚顺,踏着雷锋成长的足迹,浏览一件件镌刻岁月的实物,聆听一位位亲历者的深情追忆,感悟雷锋精神的时代内涵。

一

“向雷锋同志学习”。雷锋纪念馆展厅正中的展墙上, 毛泽东主席的题词赫然醒目,此外还陈列着许多党和国家领导人的题词。

红底金色的字迹,默默表达着穿越时空的敬意。

1963年春,为宣传雷锋事迹,《中国青年》杂志社请毛泽东主席为雷锋同志题词。秘书拟写了“学习雷锋同志全心全意为人民服务的思想”“学习雷锋同志鲜明的阶级立场”等十来句话作参考,但毛泽东没有选用。

“学雷锋不是学他哪一两件先进事迹,也不只是学他某一方面的优点,而是要学他的好思想、好作风、好品德;学习他长期一贯地做好事,而不做坏事;学习他一切从人民的利益出发,全心全意为人民服务的精神……”毛泽东开门见山、言简意赅地题下了“向雷锋同志学习”几个苍劲有力的大字。

3月5日,《人民日报》等报刊在头版显著位置刊登题词后,学雷锋活动在神州大地轰轰烈烈地开展起来。这一天,被定为学雷锋纪念日。

“雷锋,湖南望城人氏。曰先锋战士,亦普通一兵……”半个多世纪后,深爱雷锋的人们为他立传。大街小巷,助人为乐的声音时时回响;人潮涌动,爱岗敬业的精神无处不在……学习雷锋的热潮,一直延续至今。

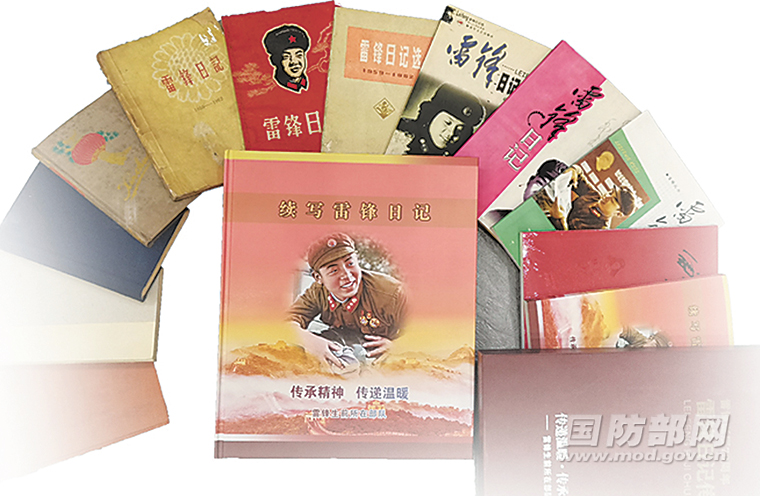

《人间雷锋》《永恒的丰碑》《雷锋志》……纪念馆内一面长8米、高5米的墙上,整齐地摆放着各类与雷锋相关的书籍。讲解员高璇介绍,在这名“普通一兵”逝后的近60年里,有近千本与雷锋相关的出版物发行:“它们内容丰富、形式多样,足以体现人们对雷锋精神孜孜不倦的热爱与追随。”

习主席深刻指出,“雷锋精神是永恒的,是社会主义核心价值观的生动体现。”雷锋用那并不高大的身躯,树起了历久弥新、永放光芒的精神标杆。

“这么快就结束了!”从踏入雷锋纪念馆到参观完毕离开,只用了30多分钟。记者有些感慨,可转念一想,这个时常被我们挂在嘴边的英雄,离开时其实还不满22岁。

如此短暂的一生,其实很难有太多复杂曲折的故事。但生命的意义,从来都不是以长度衡量的。

二

“雷锋!”“到!”

每次连队点名,身姿挺拔、列队齐整的官兵都会高声应答。

第79集团军某旅,雷锋生前所在连队的这一幕,日复一日,已经坚持了半个多世纪。

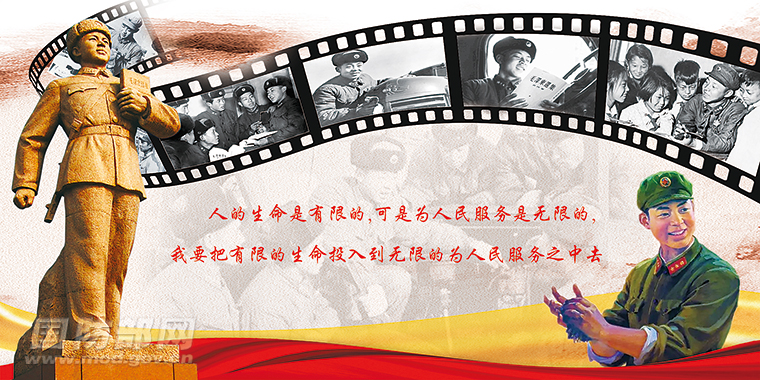

走进雷锋生前所在部队的营区,高大庄严的雷锋塑像格外醒目。营房里,走廊两侧墙上挂满与雷锋相关的图片,下方是《雷锋日记》的摘录内容,就连角落处都有学雷锋格言。在这里,雷锋精神早已融入官兵生活的点点滴滴。

大学生士兵葛美麟刚入营时,体能训练成绩始终在及格线上徘徊。一次,他在连队健身室训练时,留意到了一张雷锋照片,照片记录了雷锋在老班长的帮助下克服困难,苦练手榴弹投掷,最终获得优秀成绩的经历。

这个故事颠覆了葛美麟以往对雷锋“只会做好事”的认识。此后训练,他再不叫苦叫累。半年后,这个训练场上一度“后进”的战士,被评为连队“训练之星”。

“雷锋不仅仅是一个历史人物。” 现任雷锋班班长牟振华告诉记者,对于“雷锋传人”而言,“雷锋”更像是一个符号,象征着千千万万在平凡岗位上发光发热的普通一兵。

没有哪一种生命比活在人们心中更长久,没有哪一种精神比引领人成长更永恒。

雷锋在部队的2年8个月时间,荣立二等功1次、三等功2次。这种勇往直前、勇争第一的冲劲拼劲,也是我军进取创新精神的生动体现。

“雷锋精神蕴含着执着的精武之魂。踏上强军兴军新征程,我们要自觉学习弘扬雷锋精神,在平凡岗位上做出不平凡的业绩。”该旅领导介绍,军队改革中,这支部队历经多次编制体制调整,数千名官兵汇聚分流,人人不讲条件听号令,个个打起背包就出发。

每次执行任务或移防,该旅官兵奔赴任务地点后,组织的第一项活动就是对着雷锋雕像或党旗集体宣誓:“甘当革命一块砖,一颗红心永向党!”

“雷锋”这面金字招牌,被一代代“雷锋传人”擦得更加闪亮。

三

每年3月5日,人们总会更加追忆那个鲜活的生命。

为什么呼唤雷锋?为什么追寻雷锋?我们无法穿越时空再次回到那个年代,但我们对学雷锋活动的思考从未停止。

翻开珍藏在雷锋纪念馆里的雷锋日记手稿,我们能从中找到一些答案—“怎样做人,为谁活着”“要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去”……

呼唤雷锋,呼唤的是那颗金子般博大赤诚之心;追寻雷锋,是因为雷锋精神永远温暖人心。

记者采访时,恰逢雷锋所在部队组织军营开放日活动,一群朝气蓬勃的学生步入营区,好奇地打量雷锋曾经工作生活的地方。

担任解说的雷锋连指导员侯伟介绍,现在每年前来参观的人越来越多,不少人不远万里赶来,只为零距离感悟雷锋精神,每个人离开前,都能如愿找到自己要找寻的感悟,满意而归。

走进新时代,雷锋精神践行者如雨后春笋,不断在社会涌现。他们的实践,让雷锋精神更加熠熠生辉。

北京大学团委与雷锋生前所在部队签订共建共育协议, 9年来,募集资金150余万元用于“爱心救助”活动,137名失学儿童得以重返校园,14名重症白血病患儿得到救助;工商银行辽宁分行与雷锋生前所在部队共同发起“雷锋存折”续存活动,50余家企事业单位和1千余名爱心人士续存善款达80余万元,公益活动累计捐款近30万元,援建一所雷锋小学,惠及5千余人……

理想信念的灯塔高耸,任何时候都不会偏航。如今,雷锋精神已然成为中国共产党人和中华民族精神谱系的一个重要内容。传承发扬雷锋精神已经成为一种文化传统、一种深刻记忆,它根植于人们的内心,影响着一代又一代中华儿女。

追寻雷锋精神,我们将在新时代的“雷锋日记”中,写下更多动人篇章。

做一颗“永不生锈的螺丝钉”

■范晶

他的一生不满22岁,却在人们心中活成了永恒。

他的身高只有1米54,却是人们心中的道德高峰。

他没有惊天动地的壮举,也没有力挽狂澜的伟业,却获得了党和国家领导人的题词褒奖。

他就是雷锋。这个一身朴素军装、一张英俊面庞、一脸灿烂笑容的普通士兵,他的名字已经不再是区别人的标识符号,而是升华为一个国家的精神记忆、一个民族的精神追求。

1962年8月15日,雷锋因公殉职。近60年光阴流逝,那个在部队营房前不幸倒下的温暖身影,从未走出我们的视线。是什么原因,让这名年轻士兵的传奇,历经波澜壮阔的光阴流转,化为半个多世纪的精神丰碑?是什么原因,让今天的中国,依然需要他的精神的传承和弘扬,始终呼唤他平凡而伟大的名字?

一个重要的原因是,他是一颗“永不生锈的螺丝钉”,拧在哪里都闪闪发光。

雷锋这颗“螺丝钉”的光彩有多耀眼?泛黄的档案里给出清晰的回答:当学生,他是先锋少先队员;当农民,他是优秀拖拉机手、治水模范;当工人,他是标兵、红旗手、先进工作者……他在本职岗位,为我们论证了“有限与无限”的辩证关系;他用实际行动,给我们标定出“平凡与伟大”的坐标系。

“螺丝钉精神”的价值之一在于没有“门槛”,这种精神人人可学、处处可为。今年6月29日,我们党把党内最高荣誉“七一勋章”,全部颁授给立足本职、默默奉献的平凡英雄,就是告诉全体党员和全军官兵,“他们的事迹可学可做,他们的精神可追可及”。

人民,永远铭记雷锋;事业,永远需要“螺丝钉”。如果没有干一行爱一行、专一行精一行的敬业精神,我们的各项事业怎能成功;如果没有一代又一代“螺丝钉”的传棒接力,强国强军事业怎能一次又一次抵达时代高峰?

“如果你是一颗最小的螺丝钉,你是否永远坚守在你生活的岗位上?”当前,我军正向实现建军百年奋斗目标奋勇迈进,每个岗位都是实现这一目标不可缺少的一环,让我们再次诵读雷锋日记里的这句话,把个人理想融入强军实践,把本职岗位作为强军支点,努力做强军征程中一颗“永不生锈的螺丝钉”。

(作者单位:军事科学院军队政治工作研究院)

人人续写的“雷锋日记”

■唐钊 特约记者 海洋 解放军报记者 宋子洵

走进雷锋连荣誉室,一个摆放着许多日记本的展柜格外醒目。

“这是每名官兵都会收到的一份特殊礼物。”现任雷锋班班长牟振华告诉记者,每逢新兵入营、新排长入职等,大家都会收到这样一个日记本。“日记第一页是雷锋参军后的首篇日记,第二页是雷锋生命中最后的一篇日记。随后的日记,将由官兵们书写完成。”

“学习雷锋精神是需要持之以恒的事,每一次学都有新收获、新体会”“在乐于助人中寻找快乐,在爱岗敬业中收获成就”……一本本日记静静地躺在展柜中,有32开的,也有16开的;日记封面有油皮纸的,也有红缎面的。

变的,是日记本的样式;不变的,是日记所承载的精神。

“一事之前想雷锋、一事之中学雷锋、一事之后比雷锋、一生立志做雷锋。”一本封皮已经泛黄的本上的工整笔迹,引起记者注意。这是第四任雷锋班班长曲建文的日记本。

1963年夏,在学习雷锋活动热潮中,曲建文应征入伍。在学雷锋的实践亲历中,他悟出了这“四个一”,并将其记录在本上。担任班长期间,曲建文带领雷锋班践行雷锋精神;退休后,他继续弘扬雷锋精神,在全国宣讲雷锋故事累计2000多场次……

“还有一本雷锋日记,是曲建文的侄子曲宗明的。”牟班长告诉记者,在曲建文的感召带动下,他的侄子曲宗明立志到雷锋生前所在部队当兵,并在2007年圆梦军营。

翻开曲宗明的日记,里面有这样一句话:“竭尽所能帮助乡亲们减少损失!”

2013年8月,驻地因连降暴雨发生洪涝灾害。当地群众房屋受损严重,但救援空间狭窄,大型机械无法展开作业。参与救援的曲宗明与战友一次次钻进危房中,靠手搬肩扛抢救人员和物资。事后,他在日记中写下了这句话。

细细品读日记内容,记者发现,它们每一本都与众不同,但又如此相似。

牟班长告诉记者,最近正逢新兵下连,不少新战友已经收到了这份特殊礼物。与雷锋同乡的新兵彭帅,已经在日记上写下了来到连队的感受:“告别雷锋镇,来到雷锋连。我想,这特别的缘分是一种指引,我一定以雷锋为榜样,为党和人民奉献一切!”

图片来源:孙明坤、高璇及《解放军画报》资料室