南梁有群“讲故事”的女民兵

——中国青年五四奖章获得者、南梁革命纪念馆南梁精神宣讲队素描

■张建平 解放军报记者 马嘉隆 特约记者 贾保华

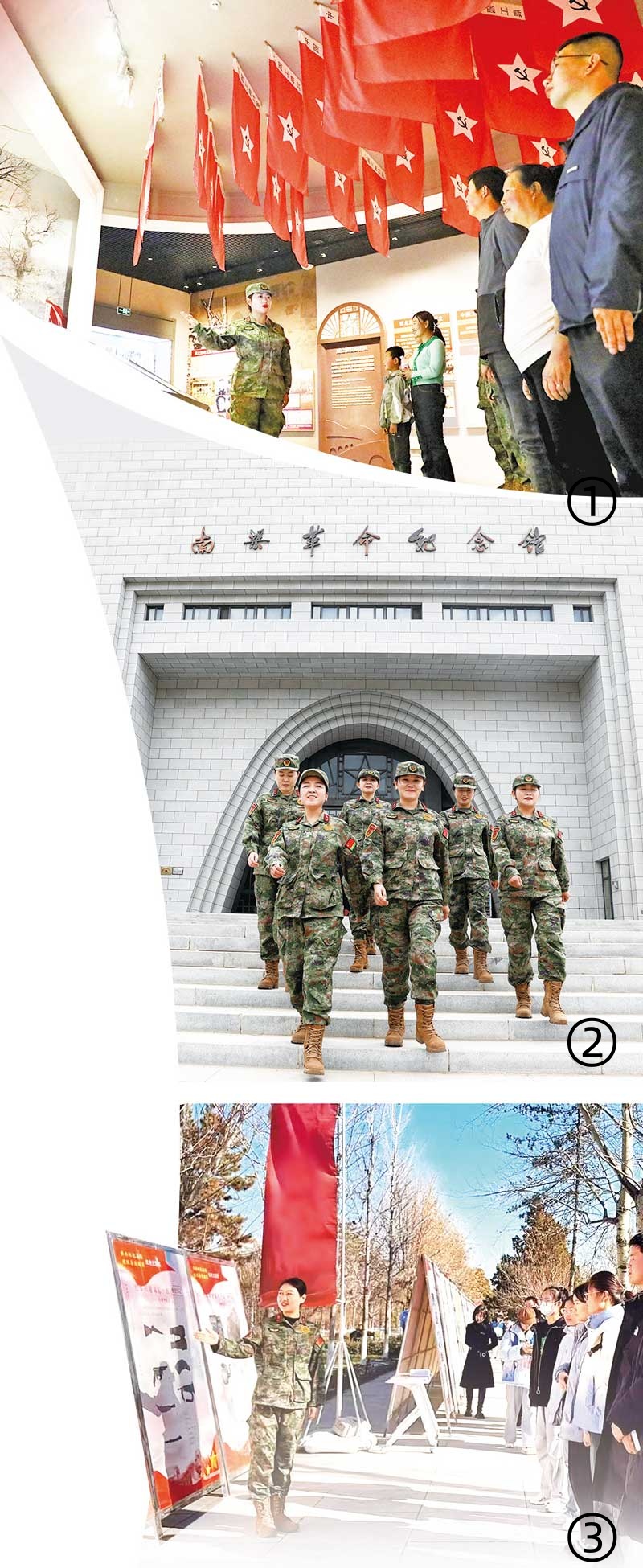

图①:女民兵为游客讲解陕甘边革命根据地的发展历程。张建平摄

图②:女民兵结束工作走出纪念馆。张建平摄

图③:女民兵走进当地学校开展红色教育。张建平摄

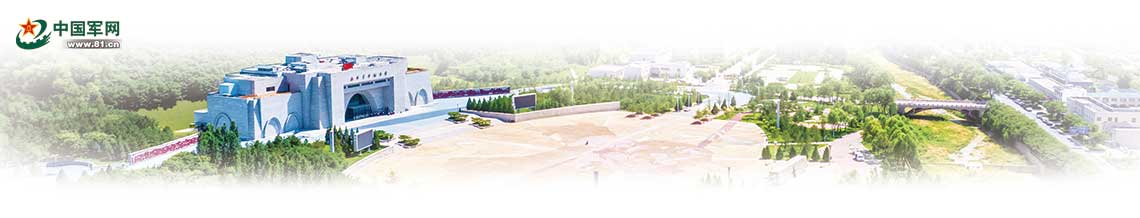

南梁革命纪念馆俯瞰。刘永刚摄

连绵起伏的黄土高原上,子午岭纵贯陕甘两省,宛如一条苍翠巨龙。巨龙腹地,甘肃省庆阳市华池县南梁镇是一个青山环抱的寻常小镇,也是中国革命史上一处熠熠生辉的红色坐标。

20世纪30年代,以刘志丹、谢子长、习仲勋为代表的中国共产党人,领导人民创建了以南梁为中心的陕甘边革命根据地,铸就了“面向群众、坚守信念、顾全大局、求实开拓”的南梁精神。一群青年革命者在这里燃起点点星火,向着中国革命的胜利勇毅前行。

时光荏苒,薪火相传。2014年,伴随南梁革命纪念馆新馆的落成,平均年龄不到30岁的甘肃省首支女子民兵队伍——南梁精神宣讲队,应运而生。女民兵们用亲切的话语、创新的形式,将革命岁月的故事讲给每一位聆听者。

日前,2025年度中国青年五四奖章暨新时代青年先锋奖评选揭晓,南梁革命纪念馆南梁精神宣讲队榜上有名。记者跟随这支“南梁娘子军”的脚步踏访红色小镇,感受南梁精神穿越时空、激荡人心的蓬勃力量。

“我们不是故事的复述者,而是信仰的播火者”

戴上眼罩,眼前陷入一片黑暗,手掌细细抚摸烈士墓碑的粗糙纹理,耳边响起90后民兵张涛涛的深情解说——来自陇东学院的师生仿佛回到1934年那个血色黎明。

“面对敌人的威逼利诱,阎洼子四十二烈士坚贞不屈,用鲜血和生命保守了党的秘密,牺牲时平均年龄不到30岁……”张涛涛请师生摘下眼罩,人群中传来低声的啜泣。

张涛涛是土生土长的南梁人。小时候每逢清明,她都和同学去烈士墓园祭扫。大专毕业后,张涛涛加入南梁女子民兵连,成为南梁革命纪念馆的一名讲解员。年轻的她记忆力强、理论基础扎实,20余万字的讲解词早已烂熟于心。然而,日复一日的重复背诵让她感到有些枯燥,渐渐把讲解当作一份普通工作。

“我们的工作不是重复地讲解,而是守护一种信仰。”南梁革命纪念馆副馆长王倩楠告诉张涛涛,许多年轻讲解员在工作之初都曾出现类似的困惑。“只有从‘心’出发与革命先烈进行跨越时空的对话,才能将传承南梁精神化作刻在骨子里的责任。”

2010年4月,22岁的王倩楠第一次站在南梁革命纪念馆的展厅内。10余年间,她背着装满资料的双肩包,沿着当年红军走过的小路,踏遍南梁周边的每一处革命旧址。

在张岔村红军粮仓遗址,王倩楠站在土窑前,凝视墙上残存的标语——“红军是穷人的队伍”。“这些普通的土窑曾承载着革命的希望,每一粒粮食都凝结着群众的心血。”她在笔记本上写下这样的感悟。

这些年,王倩楠整理出超过20万字的笔记,收集了100余个鲜为人知的革命小故事。有了这些积淀,她的讲解不再是照本宣科的背诵,而是像讲述自己身边的故事一样亲切、鲜活。

在王倩楠的带动下,张涛涛对自己的工作有了更深的理解。她利用业余时间创办《星火报》,开办“女兵之声”广播,循环播放南梁革命故事和红色歌曲。“我们不是故事的复述者,而是信仰的播火者。”张涛涛说。

“这片黄土地上的革命,本就是用方言写就的史诗”

“山连山来水连水,老刘穷人心相连。斗倒地主分田产,陕甘高原红了天……”

去年底,95后民兵毛欣接到任务,前往周边村镇进行红色宣讲。为了让乡亲们喜欢听、记得住,她专门收集了许多南梁民歌,融合当地民俗演绎红色故事。听到熟悉的旋律,台下的乡亲们低声跟唱。

然而,这位“全国红色故事优秀讲解员”也曾在自己的家乡遭遇“水土不服”。

一次在榆树沟村宣讲时,毛欣站在台上声情并茂,台下纳鞋底的老人和刷手机的青年却一直“沉浸在自己的世界中”。直到村里社火队的李大爷走上露天戏台,操着陕北方言吼起南梁说唱《刘志丹下横山》,台下观众才不约而同抬起头来。

这个场景让毛欣思考:“我们每次下乡都说着标准普通话,却忘了这片黄土地上的革命,本就是用方言写就的史诗。”她主动向李大爷拜师学艺,将南梁说唱融入宣讲活动。

再次走进村镇,宣讲队员现场表演《跟上刘志丹上南梁》《南梁建立苏维埃》《我家门前过大军》等红色剧目,村民们看得津津有味。当她们演绎“分田分地”场景时,80多岁的席奶奶站起身来,跳起当年她们家庆祝分到土地时的秧歌舞步,宣讲现场瞬间变成“沉浸式剧场”。

在华池县列宁学校,毛欣和队员们开展了“历史盲盒”活动。她们将红色故事拆解成几段分别写在小纸条上,藏在文具中发给学生,引导他们自主寻找补齐完整故事。

前不久,毛欣再次走进这所学校,收获了更大的惊喜。小学生童萱萱将奶奶讲的革命故事编成诗歌,主动提出朗诵给宣讲队和同学们听。毛欣不由感慨:“这些孩子已不只是单纯地听故事,而是逐渐变成讲故事的人,未来他们更要书写崭新的故事。”

“让南梁的故事走出大山,走上‘云端’”

“大家好,欢迎来到南梁革命纪念馆‘云课堂’……”

点开直播,只见镜头跟随王倩楠走进纪念馆的数字展厅。随着她的手指轻点,一支锈迹斑斑的步枪出现在屏幕中。王倩楠开启“红色知识竞猜”环节,请网友通过线索猜测使用者的年龄。当“17岁”的答案揭晓,“泪目”的留言和点赞的表情瞬间刷屏。

谈起趣味直播背后的故事,95后民兵胡春丽向记者讲道:“有一次到部队宣讲,一名年轻干部悄悄对我说,‘姐,你们讲的和纪录片里一模一样’。”

面对青年群体,如何让革命教育和国防教育更具感染力?南梁精神宣讲队交出自己的答卷:创新形式,拓展载体,变“单向输出”为“双向互动”。宣讲队探索利用网络平台推出“在南梁的那些年”系列直播,让南梁的故事走出大山,走上“云端”,出现在越来越多年轻人的视野里。

用喜闻乐见的方式把红色文化融入现代生活,“南梁精神”已不仅仅停留在展厅中,而是化作可触可感的文化符号。

近年来,宣讲队的女民兵们联合相关部门,以革命先辈为原型创作了一套“南梁革命人物”卡通形象。有的手持步枪,有的握着毛笔,有的牵着群众的手……这套卡通形象被印在钥匙扣、笔记本、帆布包等文创产品上,走进千家万户。她们还设计推出“囡囡亮亮”微信表情包,传播南梁精神。

一名当地青年留言:“拎着帆布包出门,用表情包‘打卡’,感觉自己也是南梁传人!”

从书香四溢的校园到麦浪翻滚的田间,从生机勃勃的军营到众声喧哗的网络,这群新时代女民兵正以自己的方式书写赓续南梁精神的时代新篇。正如黄土地上流传的这首新民谣:“木兰花开廿四转,女儿扛枪守河山。莫道红装输儿郎,且看南梁娘子军。”

扎根这片热土

■南梁女子民兵连首任连长 王雅丽

2007年,我从山东莱州嫁到甘肃华池,与南梁结下不解之缘。从初出茅庐的讲解员到南梁革命纪念馆副馆长,再到南梁女子民兵连首任连长,我成长的每一步都与这片大山深处的红色热土紧密相连。

记得第一次面对参观群众讲解,我紧张得手心冒汗、手指颤抖甚至忘词。也是在那一天,一位革命后代在纪念碑前落泪的场景深深触动了我。我突然明白,南梁的故事不是冰冷的文字,而是鲜活的生命与信仰的传承。

为了讲好这些故事,我和队员们深入偏远山区采访老革命,挖掘出170余个革命故事;将快板《赞华池》和红色歌曲融入宣讲,让历史“活”起来;通过网络直播、文创展览,让红色文化“破圈”,吸引年轻一代。

讲好革命故事,就是守护民族的根与魂。如今,南梁精神早已深入人们心中。周边村民开起“红军农家乐”,来自全国各地的游客一边品“红军菜”,一边听红色故事。未来,我将继续满怀热忱,将南梁精神的火种传递下去。

听妈妈讲故事

■北京师范大学庆阳实验学校学生 张津铭

同学们总把我的妈妈索彤彤叫作“那位会讲故事的阿姨”,可在我心里,她只是个常常加班、连家长会都缺席的忙碌的妈妈。不过,去年的一次活动,让我改变了自己的想法。

寒假期间,妈妈工作的南梁革命纪念馆组织开展社会教育活动,来了好多和我年龄相仿的小朋友。妈妈穿着迷彩服站在我们中间,指着展柜里一块刻有“苏维埃万岁”字样的铜制秤锤,问大家:“小朋友们,你们见过秤锤吗?这块铜秤锤看起来锈迹斑斑,却是国家一级文物,共产党人的初心和使命就在这个秤锤上得以体现……”她的眼睛亮得像星星,声音比给我讲睡前故事时还要温柔。

我想起,妈妈的笔记本里密密麻麻记录着“梅生贵舍身护伤员”“阎洼子四十二烈士”的故事,发烧还坚持去山里踏访革命旧址,原来是为了把这些“不会说话的历史”变成我们爱听的故事。

现在,我的课本里夹着一枚苏币拓片,那是妈妈和我一起制作的。每当同学问起,我都挺起胸膛:“这是我妈妈守护的历史!”

难忘那件军装

■军校学员 郭子瑾

前段时间,南梁精神宣讲队获得2025年度中国青年五四奖章的新闻,让我回想起大半年前参观南梁革命纪念馆的场景。

还记得路过玻璃展柜时,里面陈列的一件灰布军装让我驻足良久。这件军装的袖口几乎磨光,肘部补丁叠着补丁,针脚也歪歪扭扭。讲解员说,这是刘志丹的警卫员穿过的。那时,我下意识想起自己整洁的作训服。新训期间,看到雨后的战术场满地泥泞,我心中也曾打起退堂鼓。

“窝头就雪当过年,绑腿裹脚走千川。莫问前程几多险,红星照处是青天。”纪念馆中展示的这首打油诗,让我不禁自省:与前辈相比,我的退缩是那样懦弱。回学校后,我主动加练,最终取得满意的成绩。

南梁精神不仅是历史的丰碑,更是时代的火炬,指引我们接续向前。作为新时代的军校学员,我要传承先辈精神,在强军征程上奋勇前行。

(李涛、张建平、解放军报记者马嘉隆采访整理)

版式设计:扈 硕